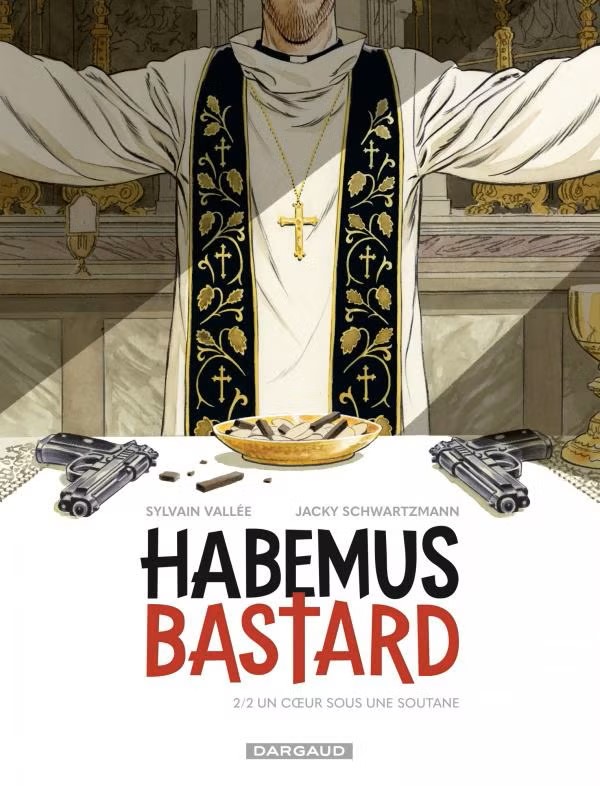

Interview Sylvain Vallée

au Festival Cabaret vert, Charleville-Mézières

17 août 2024

Sylvain Vallée, bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer au Cabaret vert pour échanger autour d’Habemus Bastard paru chez DARGAUD. Mais avant d’enter dans le vif du sujet, j’aimerais qu’on revienne un petit peu en arrière. Diplômé d’Arts graphiques et bande dessinée à Saint-Luc, vous avez débuté en tant qu’illustrateur et dessinateur de presse. En 1997, vous avez publié une bande dessinée L’écrin en tant qu’auteur complet. Depuis, vous semblez préférer collaborer avec des scénaristes ? Pourquoi ce choix ?

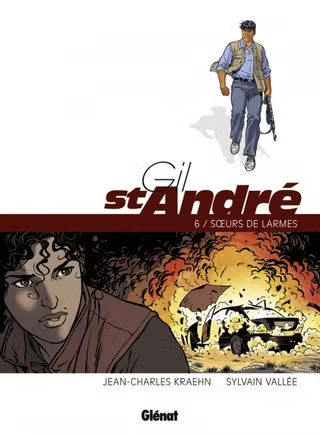

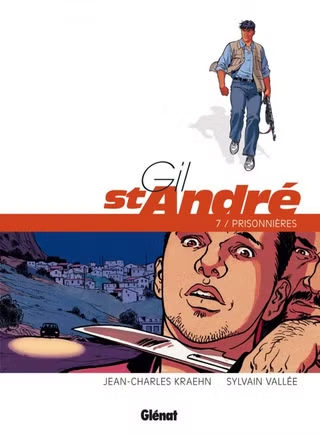

Pourquoi ce choix ? C’est surtout les rencontres qui m’ont amené à collaborer avec des scénaristes. Parce que le parcours d’un auteur de bd, c’est souvent des rencontres et on a l’occasion avec des festivals comme celui-ci par exemple comme le Cabaret vert de rencontrer beaucoup d’auteurs, scénaristes, dessinateurs. Et moi, mon parcours a été jalonné de belles rencontres professionnelles. J’ai commencé avec Jean-Charles Kraehn sur une série que j’ai reprise au troisième tome et Jean-Charles étant quelqu’un qui connaissait bien son métier, il m’a transmis beaucoup de savoirs sur ce métier-là. Donc c’était un apprentissage très enrichissant, c’était une première grande rencontre pour moi qui étais jeune auteur.

Il y a eu ça, il y a eu des lectures de scénarios, il y a eu la rencontre avec Fabien Nury. C’était évidemment un sujet sur la seconde guerre mondiale, l’Occupation, un sujet que j’avais envie de traiter depuis très longtemps, pour lequel j’avais accumulé beaucoup de documentation. J’avais démarré des projets autour de ce sujet et puis, j’ai reçu ce scénario incontournable pour lequel j’ai eu un coup de cœur absolu et je me suis dit «Je ne ferai jamais mieux que ça donc lançons nous dans la collaboration avec Fabien Nury. »

Et cette collaboration sur Il était une fois en France a donné lieu ensuite à une création puisque si le scénario sur Il était une fois en France existait déjà, pour Katanga, on l’a créé ensemble.

Vous avez donc co-scénarisé Katanga.

Co-créé, on va dire. Le scénario reste la responsabilité du scénariste, de Fabien Nury mais c’était sur des envies communes, sur des envies d’univers, d’atmosphère, de sujet, de types de personnages. On a beaucoup échangé au préalable avant de créer ce projet et cette série en trois tomes.

Après, j’ai fait d’autres rencontres mais toujours avec l’envie à un moment donné de retravailler tout seul ; c’est quelque chose qui me travaille depuis toujours mais c’est difficile quand on fait de si belles rencontres et qu’on a des coups de cœur parfois étonnants comme par exemple celui pour Tananarive. J’avais envie de changer d’atmosphère. Je quittais Katanga qui était d’une noirceur quand même assez extrême et j’avais envie de comédie, j’avais envie de légèreté, j’avais envie de poésie. J’en ai fait part à un de mes éditeurs chez Glénat qui comme par hasard a reçu la semaine suivante un scénario qui s’appelait Tananarive. Il me l’a envoyé en se disant c’est exactement ce que Sylvain attend, ce qui était effectivement le cas puisque je l’ai lu et j’ai dit oui très très vite. Là aussi, j’ai remisé mes projets solo de côté en me disant « Je crois que si je passe à côté de ces projets, je vais passer à côté de choses passionnantes et vraiment intéressantes pour moi. » Donc je me suis totalement investi dans tous ces projets-là. Habemus Bastard, c’est encore autre chose – on va en reparler – mais c’est encore une autre rencontre, différente avec des angles différents parce que j’apprends à chaque fois beaucoup des scénaristes avec qui je travaille pour mon propre enseignement et mon travail de scénariste évidemment. Des rencontres avec Fabien Nury, avec Jean-Charles Kraehn, avec Mark Eacersall sur Tananarive, c’est un enrichissement pour qui souhaite être un auteur complet. Et comme je ne vois jamais les choses à courte échéance mais à très très longue échéance, je me suis dit que je pouvais encore reporter un petit peu cette échéance de création seul.

Peut-être le prochain …

Peut-être le prochain, oui. Là j’ai terminé. Donc le prochain ce sera évidemment le tome 2 d’Habemus Bastard que je réalise avec Jacky Schwartzmann au scénario. Jacky est romancier de polars, jeune romancier – enfin jeune romancier il a mon âge – mais il a commencé très tard dans cette profession. Là c’est différent, parce que j’ai eu un coup de cœur pour son écriture, pour son verbe en fait et sa façon de tourner les choses et de les présenter plus que par un travail de scénariste parce que Jacky à des connaissances de scénariste mais le travail de scénariste de bande dessinée, il ne l’a pas éprouvé en fait.

Justement cela doit changer. Jusque maintenant vous avez travaillé avec des scénaristes de bande dessinée et là, on a un romancier.

Alor,s il y a eu des scénaristes de bande dessinée, un scénariste de cinéma, Mark venait du cinéma.

C’est juste.

Alors encore une nouvelle expérience avec Jacky, un romancier qui aborde le travail de scénariste différemment. Et effectivement avec Jacky, c’était une manière d’apprendre encore des choses pour moi en réalisant finalement une co-scénarisation sur Habemus bastard puisqu’il m’a raconté une histoire, il m’a écrit une histoire et j’en ai fait deux albums de bande dessinée en fait.

Pourquoi deux ?

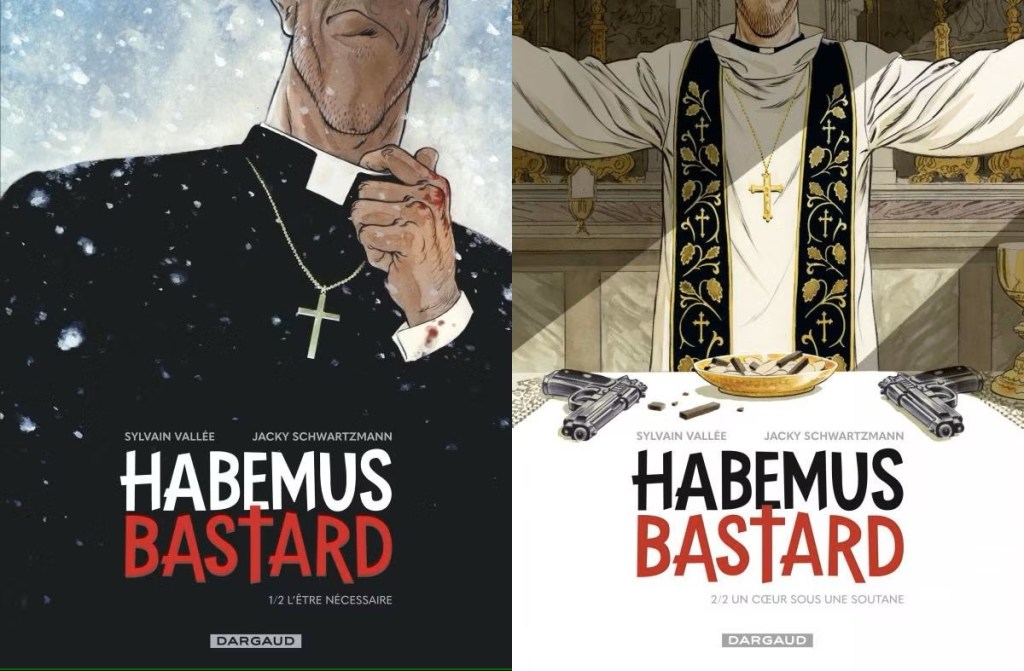

Alors, pourquoi deux ? Au départ parce que Jacky avait estimé une longueur de récit à à peu près 100 pages. J’ai commencé à découper et je me suis rapidement rendu compte que ça en ferait beaucoup plus. Je sortais de Tananarive qui faisait déjà 114 pages et je n’avais pas envie de me relancer dans un 160 pages puisque cela aurait été 160 pages si on n’avait fait qu’un seul album. Pourquoi deux ? Pour cette raison là déjà en terme d’avoir une respiration entre deux tomes, c’est une bonne chose. La deuxième raison. Habemus Bastard je l’ai fait aussi parce qu’il y a un aspect un petit peu feuilleton et pulp en fait dans ce récit. Il y a un côté bd de genre et j’aime bien. J’avais envie de renouer un petit peu avec l’idée d’une attente, d’une série un peu comme une série Netflix, d’avoir un premier épisode, un deuxième épisode… En fait, je trouvais que le sujet se prêtait très très très bien à cette idée-là et ce n’est impossible que ça puisse durer aussi et continuer. Je n’en dis pas plus sur la suite du récit mais on a un petit peu ça en tête.

Donc ce n’est pas sûr que ce soit un diptyque.

Alors ce sera un diptyque. Ça c’est annoncé : L’histoire complète fera deux tomes de 80 pages chacun.

Mais rien ne dit que …

Mais rien ne dit qu’on ne puisse pas créer une continuité à cette série. On verra si on a une envie commune pour le faire. À l’heure actuelle, je me mets un petit peu en jachère. Je suis en lecture de scénarios d’autres projets, je me suis remis à écrire beaucoup plus sérieusement. J’ai une sorte de priorité maintenant à l’écriture en solo, au travail en solo. C’est une bulle de respiration, en tout cas en ce moment.

Comment est né précisément le projet d’Habemus Bastard ? Est-ce que c’est l’éditeur qui vous a mis en contact ?

Alors, oui, oui, oui. Il y a eu un vrai travail d’éditeur, d’éditrice dans le cas présent puisque c’est mon éditrice chez Dargaud qui m’a un jour conseillé de lire les romans de Jacky Schwartzmann dont je ne connaissais pas le travail et c’est en lisant effectivement ses romans que je me suis dit, « Ce gars, je veux le rencontrer. Ce gars m’intéresse, son écriture m’intéresse, son verbe m’intéresse » comme je le disais tout à l’heure.

Donc ça a démarré comme ça. Après, on a échangé sur différents sujets au départ, deux trois idées comme ça puisque là, le scénario ne préexistait pas et j’ai dit à Jacky « écoute cette histoire de curé, de faux curé m’intéresse. Avance, développe quelque chose et on on prendra une décision de s’engager là-dessus à partir du moment où j’aurai quelque chose de plus conséquent. » Donc il a fait un traitement du récit global, de l’ensemble du récit qui n’était pas encore un scénario mais un traitement. Je l’ai lu et alors on a signé le contrat et on a avancé, voilà. Et là, il y a eu beaucoup d’interactions pour restructurer le scénario en deux albums. Il y a eu beaucoup d’échanges comme ça doit être le cas dans les collaborations entre un dessinateur et un scénariste évidemment.

Qu’est-ce qui change quand on travaille avec un romancier?

Qu’est-ce qui change ? C’est qu’on doit s’investir encore un petit peu plus dans le scénario pour la bande dessinée. On doit faire un travail un peu plus d’adaptateur en fait.

Ça a aussi un effet ping pong parce que je suppose que lui aussi en a tiré beaucoup de choses…

De toute façon, toute collaboration est un enseignement respectif.

Xavier Dorison, Fabien Nury (scénario), Christian Rossi (dessin)

J’avais assisté à une conférence avec Pierre Lemaître et Christian de Metter. Pierre Lemaître parlait justement de l’adaptation de ses romans. Il disait avoir demandé à ce que le dessinateur soit aussi un scénariste pour apprendre le scénario de bd et que ça l’a beaucoup nourri aussi pour ses propres romans.

Oui. Cette logique là, elle est presque inévitable en fait. Je pense que tout nouveau média, toute collaboration engendre un enseignement de part et d’autre. Moi, j’ai appris de Fabien Nury. Fabien Nury, de moi. On a fait neuf tomes ensemble. Évidemment il y a une sorte d’échange et d’enseignement respectif. Quand j’ai commencé avec Fabien, moi je sortais de Gil Saint-André. J’avais fait six tomes et lui avait fait quelques albums plus confidentiels et avait eu un début de collaboration sur W.E.S.T avec Xavier Dorison au scénario, ce genre de choses ; donc c’était vraiment le début pour nous deux, enfin le début de notre éclosion respective.

Vous êtes tous les deux crédités au scénario et au dialogue. Vous avez dit que vous aimez beaucoup son verbe. Donc je pense que vous avez conservé son verbe en essayant de l’adapter au langage de la bande dessinée …

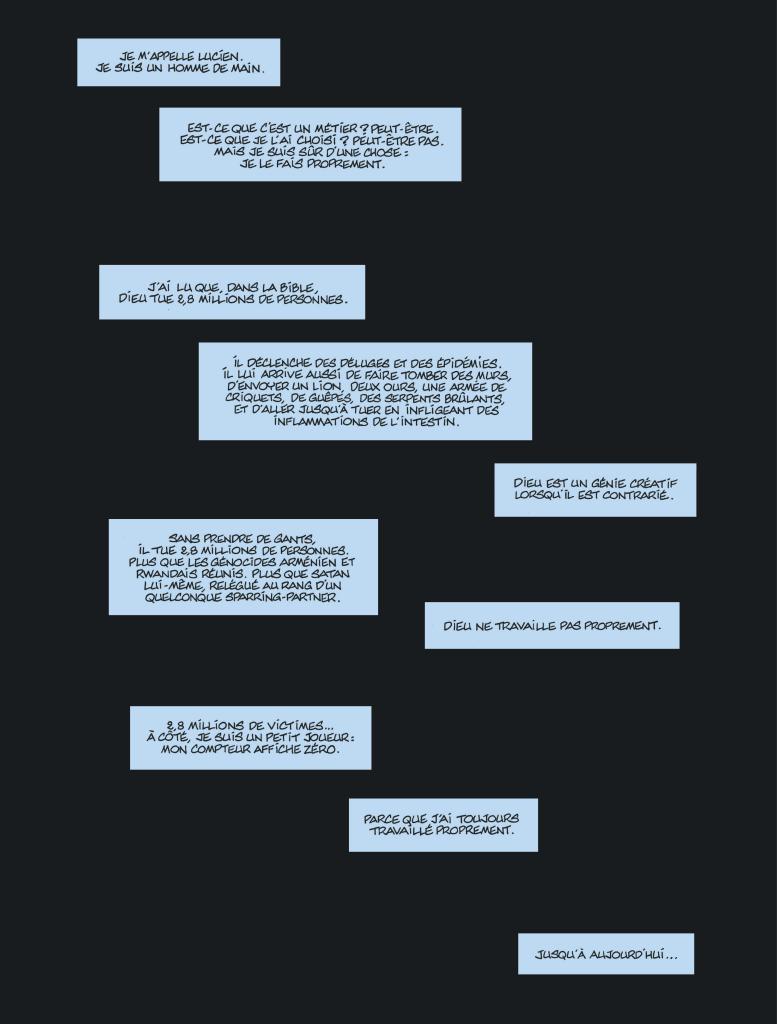

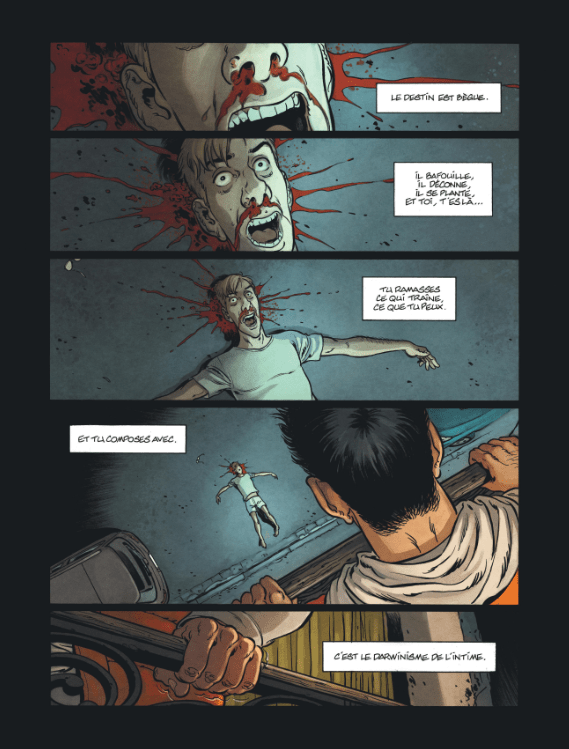

Lui a écrit la majeure partie des dialogues du récit. La réalité c’est que dans le scénario, les dialogues préexistaient puisque c’était ce qui m’intéressait justement chez lui aussi. Après, à la transposition de son scénario en album de bande dessinée, on se rend compte que rythmiquement parfois, il y a des scènes qui manquent, il y en a d’autres qui doivent être condensées, il y a de nouvelles scènes à créer, des propositions nouvelles pour qu’on puisse avoir un récit dont la rythmique sur l’ensemble des 160 pages fonctionne. J’ai écrit des scènes aussi en terme de situations que j’ai soumises à Jacky avec des dialogues sur lesquels Jacky est parfois revenu, parfois non. Sur le tome 1, par exemple, la page d’introduction entièrement noire qui précède en fait le pré-générique sur laquelle on voit les off de pensée de Lucien, notre personnage principal, c’est une page que j’ai écrite entièrement. Jacky est revenu sur deux trois verbes, deux trois choses, deux trois termes on va dire. Donc voilà, il y avait des choses pour lesquelles j’ai eu un apport scénaristique au sein du projet.

Oui. Justement, je voulais aussi vous poser la question. Ses romans sont écrits à la première personne. Est-ce que cela pose un problème pour la transposition ?

Eh bien non justement la bande dessinée permet tout. L’avantage de la bande dessinée, c’est qu’on peut distinguer différents modes narratifs d’écriture. On peut varier le off, on a les bulles de dialogue évidemment au présent mais on peut aussi jouer sur les off décalés dans le temps, on peut projeter des choses sur l’avenir dans le off. En fait, on peut avoir des choses plus littéraires dans le off de pensée. Enfin moi, je n’aime pas l’idée de bulles de pensée mais je les intègre dans des off qui sont des cartouches rectangulaires et on peut rentrer dans la pensée à la première personne, le « je » comme en littérature exactement. Et c’est aussi ce qui m’intéressait dans Habemus Bastard, de travailler avec le romancier parce que je savais qu’on pouvait travailler sur ces différents modes d’écriture au présent ou en décalé dans le présent, dans le futur, qu’on pouvait jouer avec ça.

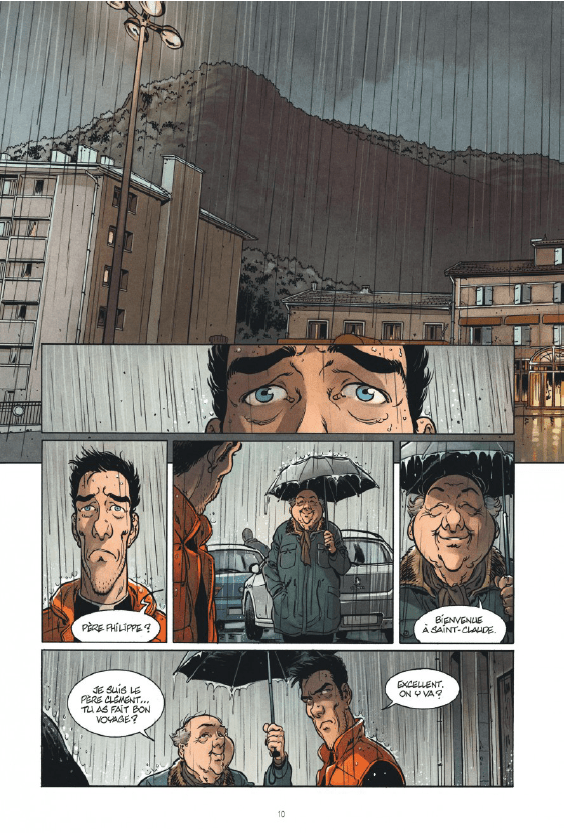

L’action se déroule à Saint-Claude, petite bourgade dans le Jura que Jacky Schwartz connaît très bien puisqu’il est de la région. Mais vous, qu’en est-il ? Est-ce que c’est une région que vous connaissiez ? Est-ce que vous êtes allé sur place pour bien en saisir l’ambiance ?

Alors avant même Habemus Bastard, avant même de rencontrer Jacky, avant même de savoir qu’il était de Besançon et de savoir qu’il aimait bien faire se dérouler ses romans dans sa région, je suis allé à Saint-Claude au tout début de ma carrière pour un festival de bande dessinée qui existait à l’époque et j’ai découvert Saint-Claude à cette occasion. Alors, c’était un festival un petit peu particulier parce que je venais de Paris et j’ai dû mettre huit heures à venir, ce qui est assez long, pour arriver à Saint-Claude, dans une petite ville donc en plein hiver. Il n’y avait pas de neige malheureusement parce que je pense que la neige apporte une certaine beauté. Je n’ai pas eu un coup de cœur pour la ville ce jour-là. Je suis revenu un peu dépité parce que j’ai dû faire une dizaine de dédicaces pour les organisateurs du festival. (Rires) En gros, j’ai un peu essuyé les plâtres sur un festival que je ne connaissais pas. C’étaient mes premières armes en fait. On ne sait pas trop où on met les pieds, on y va. Je ne vous dirais pas que cela a été une déception…

Si, quand même…

Quand même un peu. C’était un peu ça le souvenir de Saint-Claude, le souvenir d’un festival raté. Et donc, j’avais ça en tête, une vague idée de la ville, un souvenir assez vague de la ville. Évidemment, en attaquant le projet, Jacky et moi, on s’est rendu à Saint-Claude pour faire un repérage parce que c’est bien de se mettre dans la température du lieu, de repérer les lieux des scènes, prendre l’ambiance… C’est marrant parce que Saint-Claude, c’est une ville qui peut être à mon avis, comme le dit souvent Jacky d’ailleurs, elle peut être belle et moche à la fois. Je pense que ça dépend du moment, que ça dépend de la saison. On sait très bien que les villes de haute montagne, en fin d’hiver, quand la neige commence à fondre, on est dans une tristesse absolue. Enfin, Lucien arrive avant l’hiver puisque le niveau de la neige augmente au fur et à mesure des planches mais il arrive dans un moment pluvieux où il fait très très gris parce que je voulais que ce type arrive dans un endroit qui ne soit pas idyllique pour lui, évidemment. Donc il a un petit coup de déprime dès le départ quand il arrive à Saint-Claude ; c’est un petit peu ce qu’on voulait retranscrire. Je pense que dans le tome 2, il y a beaucoup plus de lieux emblématiques avec une certaine beauté. On monte un peu en montagne, on découvre un peu l’environnement, Saint-Claude prend un autre aspect. Donc on a essayé de retranscrire ces deux aspects paradoxaux de la ville, en fait dans ces deux albums.

Passons aux personnages à présent. On reconnaît facilement votre patte graphique dans les personnages tout en rondeur ou au contraire tout en longueur, voire le visage de Lucien par exemple. Alors, Lucien, ce n’est pas la première incarnation d’un prêtre pas très catholique, il y en a eu d’autres …

Ce n’est pas la première. On n’est pas sur un postulat hyper original en vérité, c’est la façon dont on va le mettre en œuvre qui compte.

Exactement. Mais vous êtes-vous inspiré de personnes réelles pour son apparence ? Comment travaillez-vous le chara design ?

C’est quelque chose comme vous l’avez compris qui fait partie de mon écriture graphique et de ma signature graphique et c’est quelque chose pour lequel j’ai un goût particulier. Moi, j’ai eu le sentiment pendant très longtemps d’être un caricaturiste qui faisait de la bd, quelqu’un qui avait le goût de la caricature au service de la bande dessinée. J’adore ça parce que je trouve que ça pose tout de suite un personnage, ça lui donne une dimension, une présence. On sait quelque chose de son passé quand on voit une gueule quelque peu caricaturée. On n’est pas devant quelque chose d’aseptisé, on est devant un personnage qui a déjà un vécu.

Ce qui fait qu’ils sont très expressifs, vos personnages …

Oui voilà, ils sont très expressifs et c’est le but. L’acting est aussi important que le chara design comme vous le dites et j’ai besoin d’identifier les personnages très très vite. On a peu de temps en bande dessinée. On a très très peu de temps pour raconter une histoire et de présenter les personnages. C’est une manière de gagner beaucoup de temps d’identifier tout de suite un personnage par sa physionomie ou par son allure, sa posture, sa gestuelle. Et en fait, c’est aussi ma vision du réel, de la réalité, c’est ma vision du réalisme aussi en bande dessinée. Ça peut paraître bizarre de parler de réalisme quand on parle de caricature mais les deux ne sont pas du tout antinomiques en vérité. Je pense que le réel est beaucoup plus caricatural qu’on ne le représente souvent en dessin ou en bande dessinée puisque beaucoup de dessinateurs utilisent des canons représentatifs de la beauté ou de la laideur mais qui sont des canons, qui ne sont pas le réel. Quand vous allez dans le métro à Paris ou dans un petit village de province, vous allez regarder les gens dans une église par exemple, vous allez vite vous apercevoir que les visages sont tous très très différents.

Ou dans un concert …

ou dans un concert, comme ici par exemple. Vous allez vite vous apercevoir que les gens ont des physionomies radicalement différentes en fait. C’est pour ça que je pense que je suis plus réaliste qu’un William Vance par exemple sur XIII.

Oui est de ce fait, on vos personnages sont immédiatement identifiables…

Oui. On les identifie, la reconnaissance des personnages est plus évidente. Quand on commence à en avoir beaucoup, c’est bien de pouvoir les différencier de manière très très nette. La caricature apporte énormément. Pour moi, c’est un des outils principaux, idéaux pour la bande dessinée, vraiment. Quand je dis caricature, ce n’est pas du tout dans un esprit de parodie ou de cynisme ; quand je dis caricature, c’est dans un grand respect des personnages que je représente. Ça a été le cas dans Il était une fois en France, ça a été le cas dans Katanga. Dans Katanga la caricature est excessive mais c’est l’objet …

C’est le sujet qui s’y prête.

Voilà. Ça soutient en fait l’excessivité du propos.

Ce n’est pas vous mais Elvire de Cock qui signe la couleur. Alors d’abord, pourquoi ? Et ensuite, comment s’est passée votre collaboration ? Vous lui avez-vous donné des indications très précises ou au contraire lui avez-vous laissé carte blanche ?

Alors, on choisit un coloriste pour sa chromie en fait. On choisit un coloriste pour la gamme de couleur qu’il peut apporter. On choisit un coloriste pour le professionnalisme de son travail. J’ai travaillé avec des grandes coloristes, des grands coloristes. J’ai beaucoup travaillé avec Delf [NDLR : Il était une fois en France, Tananarive], j’ai beaucoup travaillé avec Jean Bastide aussi sur Katanga qui sont de grands coloristes tous les deux et avec Elvire, il y avait un côté extrêmement rassurant dans la relation, dans la collaboration, dans le travail. C’est quelqu’un de très très professionnel, donc qui tient ses délais. Ça c’est quelque chose de très important aussi sur la production. C’est quelqu’un qui a sa gamme, qui a sa palette, qui dessine aussi, qui sait dessiner, qui dessine ses personnages, qui a déjà fait des albums et ça c’est assez important dans la colorisation parce que tout ce qui peut être un peu modelé, éclairage, il faut savoir les poser sur un visage, sur une forme et comme moi j’ai un dessin très 3D, très trois dimensions justement par la rondeur, par la caricature dont on parlait tout à l’heure, il faut que le modelé soit très très précis. Alors il m’arrive de préparer sur des planches les modelés et la lumière parce que c’est des indications narratives en fait , ce n’est pas que de la mise en couleur. La lumière a son importance pour soutenir la narration, les émotions, les situations. Donc j’ai tendance souvent à faire une version grise de la planche pour donner des indications des directions de lumière. Ça l’aide beaucoup, c’est une première base. Là-dessus, elle retravaille à sa sauce évidemment et puis par contre il y a quelque chose sur lequel je ne suis pas du tout interventionnaliste, c’est sa gamme colorée, c’est sa chromie en fait, c’est ses choix de couleur qui font l’identité d’un coloriste en vérité. Delf fera un traitement coloré très différent d’un Jean Bastide par la matière mais aussi par la gamme colorée. Elvire travaille finalement un petit peu entre ce que fait Delf et ce que fait Jean Bastide, c’est-à-dire quelque chose qui est à la fois un mélange de simplicité et de matière en fait et c’est quelque chose que je trouvais idéal dans un registre réaliste pour un récit un peu pulp comme celui-là.

Et le fond blanc ou noir des planches, c’est vous ou c’est elle ?

Il y a des planches qui sont noir et blanc au trait, je fais un scan de ces planches, je positionne numériquement les valeurs de gris, une valeur de gris qui est toujours un petit peu la même et que je positionne sur l’ensemble de mes modelés en fait. La couleur du fond des pages est liée à des volontés rythmiques souvent. Alors il y a le fait que ce soit la nuit ou le jour parfois qui peut influencer cette question-là, le fait que ce soit un flashback. Dans le tome 2, j’utilise le fond noir pour les flashbacks, pour les retours en arrière.

Sur les fonds noirs, la palette est toujours constituée de la même gamme de tons.

Oui parce qu’en fait, si c’est des séquences de nuit, la gamme va être différente évidemment, la chromie va être soit légèrement plus colorée, plus saturée pour tenir parce que voilà quand on assombrit les couleurs, il faut quand même les relever un petit peu pour pas que tout passe au gris ou au noir donc ça varie effectivement, ça influe sur la couleur. Le fait d’avoir un fond blanc ou noir va influer sur la couleur inévitablement. Après tout ça est régi par des questions narratives. Pour moi, c’est le moteur. C’est-à-dire que l’esthétisme compte, la qualité esthétique d’un album compte énormément mais tous ces arbitrages là, ces choix-là sont juste liés au rythme de la narration, aux intentions de la narration.

Oui on a une écriture graphique qui est au service de la narration.

Tout, tout, tout doit être au service de la narration. Pour moi, il n’y a pas de gratuité. C’est-à-dire qu’on peut trouver des solutions esthétiquement belles, agréables à l’œil, flatteuses pour le lecteur si on va au bout de son intention narrative. Après, si on commence à griller des étapes par rapport à ses intentions narratives et qu’on a des envies de couleur, des envies de masses de noir qui ne sont pas adaptées à cette narration, on va contre quelque chose d’essentiel qui est le ressenti du lecteur lié à la narration. C’est en ça que le coloriste est quelqu’un de très très important : il est le relais de la narration. Il n’est pas là pour faire de la peinture, il n’est pas là pour faire du remplissage, il n’est pas là seulement pour ambiancer, il est là pour soutenir la narration et la direction de l’œil. La couleur accentue la nécessité de direction de l’œil du lecteur dans la planche. Tout est focalisé dans une même direction : le plaisir du lecteur que je considère – et je vais aller très très loin la-dessus – que je considère comme le troisième créateur d’un album. Pour moi, le lecteur est celui qui complète le travail des auteurs. Il est là pour le compléter, le terminer.

Arrivée d’Elvire de Cock

Justement, on parlait de couleur et Elvire vient d’arriver.

(S’adressant à Elvire) On était en train de parler d’usage de la couleur comme nécessité narrative, comme outil narratif. C’est le timing parfait pour le relais.

Tout à fait. Eh bien merci beaucoup Sylvain et bon festival !

Merci à vous.

Interview de Francine VANHEE

POUR ALLER PLUS LOIN

La chronique du diptyque Habemus Bastard

L’interview d’Elvire de Cock