Petit pays

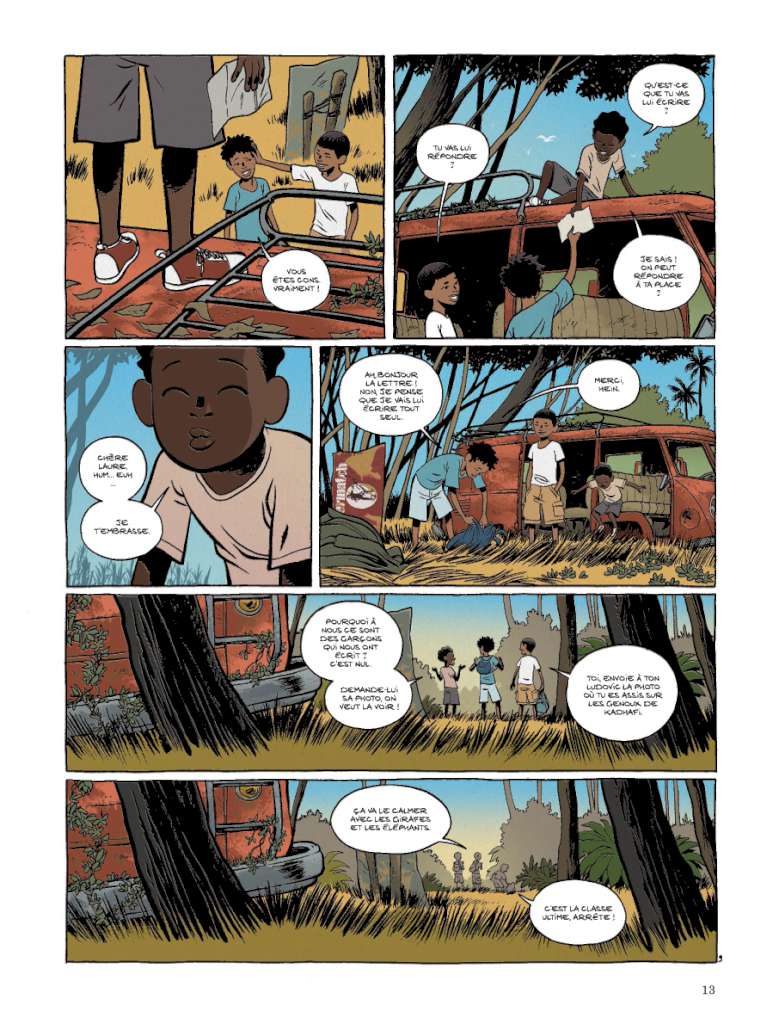

Scénario : Marzena Sowa

D’après Gaël Faye

Dessin : Sylvain Savoia

Éditeur : Dupuis

Collection Aire libre

128 pages

Prix : 23,00 €

Parution : 12 avril 2024

ISBN 9791034737369

Ce qu’en dit l’éditeur

Exilés au Burundi, Gaby et Ana, enfants métis franco-rwandais, voient leur quotidien joyeux bousculé par la guerre civile. Alors que leur famille se déchire, le génocide des Tutsi au Rwanda voisin vient mettre un terme à leur innocence. D’ailleurs, déjà à l’école, Gaby assiste à une bagarre entre un Tutsi et un Hutu, que rien ne semble pourtant séparer si ce n’est ? d’après son père ? la forme de leur nez … Mené par Marzena Sowa et Sylvain Savoia, l’adaptation du best-seller à résonance autobiographique de Gaël Faye? prix Goncourt des lycéens 2016 qui a lui-même choisi les auteurs de Marzi parmi les nombreux projets présentés. Aussi magnifique que poignant.

On entend souvent dire qu’adapter un roman en bande dessinée n’est pas faire œuvre à part entière. J’en prends pour preuve la polémique qui enfla tout récemment sur les réseaux lors de l’attribution du prix Bdstagram 2024 à l’adaptation par Manu Larcenet de «La Route » de Cormack Mc Carthy en roman graphique.

Or, si certains albums peuvent être des œuvres de commande surfant sur un succès littéraire et s’avérer purement opportunistes, il est parfois des « rencontres » entre différents univers qui aboutissent à la création d’une nouvelle œuvre, pleine, entière, différente.

« Petit Pays » roman multi primé de Gaël Faye paru aux éditions Grasset en 2016, déjà adapté en film en 2020 par Eric Barbier, est sorti sous forme de roman graphique en 2024. Après avoir évoqué le roman source et son adaptation à l’écran nous nous demanderons si l’album signé Marzena Sowa et Sylvain Savoia dans la collection Aire libre chez Dupuis est une œuvre « mercantile » ou bien nécessaire ?

UN PREMIER ROMAN AU SUCCÈS FOUDROYANT

LA GENÈSE

Tout a commencé par un rap : « Une feuille et un stylo apaisent mes délires d’insomniaque /Loin dans mon exil, petit pays d’Afrique des Grands Lacs/Remémorer ma vie naguère avant la guerre/Trimant pour me rappeler ma sensation sans rapatriement/Petit pays je t’envoie cette carte postale/Ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. »

Le chanteur Gaël Faye ne pensait pas aller plus loin que son album « Pili-pili sur un croissant au beurre » (2013) dans l’évocation du Burundi où il a vécu les treize premières années de sa vie, de 1982 à 1995. Mais poussé par Catherine Nabokov et les éditions Grasset, il s’attelle à l’écriture d’un roman qui sort en 2016. Il déclare dans la note de l’éditeur :

« J’ai écrit ce roman pour faire surgir un monde oublié, pour dire nos instants joyeux, discrets comme des filles de bonnes familles: le parfum de citronnelle dans les rues, les promenades le soir le long des bougainvilliers, les siestes l’après-midi derrière les moustiquaires trouées, les conversations futiles, assis sur un casier de bières, les termites les jours d’orages… J’ai écrit ce roman pour crier à l’univers que nous avons existé, avec nos vies simples, notre train-train, notre ennui, que nous avions des bonheurs qui ne cherchaient qu’à le rester avant d’être expédiés aux quatre coins du monde et de devenir une bande d’exilés, de réfugiés, d’immigrés, de migrants ».

L’INTRIGUE : UNE SUCCESSION D’EXILS

C’est l’histoire de son enfance trop tôt disloquée que l’auteur raconte à travers celle de Gabriel, dix ans en 1992, installé avec sa famille dans le quartier résidentiel de Kinanira à Bujumbura. Il y dépeint une enfance africaine dans une famille qui ne l’est pas tout à fait. Son père est français et marié à une femme rwandaise tutsi parce que le « petit pays » qu’est le Burundi, c’est d’abord un pays d’accueil, qui rassemble des Rwandais réfugiés, des Français qui viennent s’enrichir, des locaux, des Hutus et des Tutsis. Quand l’histoire commence, ça ne pose pas de problème : les Blancs, les Métis, les Noirs, tous évoluent et jouent ensemble. Puis les parents se disputent, se déchirent à propos de leurs liens identitaires dans une logique étrange : elle lui reproche d’aimer l’Afrique, alors que lui l’accuse de trop vouloir être française…

Dans de troublants échos, tandis que le couple parental se sépare au moment d’un coup d’État et cinq mois avant le génocide des Tutsis dans l’état voisin, les liens amicaux se défont. Gaby voit ses amis se disputer, choisir des camps opposés. Puis ce sont des explosions, des attentats, la guerre. La mort infiltre leur quotidien.

« La mort avait le visage banal du quotidien. Vivre avec cette lucidité terminait de saccager la part d’enfance en moi » (p.196)

L’enfant refuse mais est forcé d’entendre les récits de morts, les discussions autour de l’engagement dans l’armée de son oncle parti défendre les Tutsis au Rwanda, les tentatives de ses copains de l’embarquer auprès des guérilleros. Sa bulle de bonheur finit de voler en éclats le jour où sa mère rentre du Rwanda après avoir tenté de secourir sa famille restée à Kigali. Elle revient seule, déboussolée, dévastée. Jamais plus elle ne sera la même. Hantée par des images indicibles, elle devient mutique, fantôme errant, ombre effrayante dans la nuit. Chaque nuit, elle vient secouer Ana, la petite sœur de Gabriel, pour « parcourir avec elle ses contrées de cauchemars ». Elle qui fut aussi pimpante que joyeuse est désormais vide de toute once de bonheur

« Nous vivons. Ils sont morts. Maman ne supportait pas cette idée. Elle était moins folle que le monde qui nous entourait ».

Gabriel recevra l’aide d’une voisine, Mme Economopoulos, qui lui ouvrira sa porte, son jardin et sa bibliothèque et pansera ainsi ses plaies. Face à la haine, Gabriel se réfugie dans la littérature. Avant d’être obligé de partir. De quitter ce qu’il considère comme son pays. Alors il devient un migrant, un exilé, qui s’adapte, aux côtés des fantômes de son passé, jusqu’à ce qu’il puisse de nouveau les affronter. Mais finalement, peu importe les images qui resteront, pour toujours, gravées dans son esprit… Gabriel reste profondément attaché à ce pays qui l’a vu naître et grandir :

« Pas un jour sans que le pays ne se rappelle à moi. Un bruit furtif, une odeur diffuse, une lumière d’après-midi, un geste, un silence parfois suffisent à réveiller le souvenir de l’enfance » (p.13).

Son petit pays.

L’ABSURDITÉ DE LA GUERRE

Sans jamais (ou presque) abandonner le point de vue de l’enfant, Gaël Faye n’explique pas la tragédie ni ne se perd en analyses précises mais en souligne l’absurdité comme dans cette conversation entre Gabriel et son père.

« – La guerre entre les Tutsi et les Hutu, c’est parce qu’ils n’ont pas le même territoire ?

– Non, ça n’est pas ça, ils ont le même pays.

– Alors… ils n’ont pas la même langue ?

– Si, ils parlent la même langue.

– Alors, ils n’ont pas le même dieu ?

– Si, ils ont le même dieu.

– Alors… pourquoi se font-ils la guerre ?

– Parce qu’ils n’ont pas le même nez. » (p10)

Il fait entrer la fiction dans son histoire personnelle en changeant le destin de ses proches : son père à lui n’est pas mort, sa mère n’est pas devenue folle ; son récit se mue en apologue. La folie qui bouleverse le monde et les hommes et renverse les valeurs est aussi mise en avant par l’onomastique : « Pacifique » l’oncle chéri s’engage comme volontaire et part à la guerre, « Innocent » l’employé admiré par Gaby devient chef des « Sans défaites » et terrorise le quartier en organisant des lynchages tandis que « Gabriel », sommé de participer à la folie meurtrière des adultes, va devenir un ange déchu et quitter le Paradis de l’enfance.

« Je pensais être exilé de mon pays. En revenant sur les traces de mon passé, j’ai compris que je l’étais de mon enfance. Ce qui me paraît bien plus cruel encore »

déclare Gabriel adulte à l’épilogue (p.195).

Ce roman n’est pas qu’un récit de guerre, un cri du cœur contre l’inaction des gouvernements, contre la cruauté des hommes, c’est avant tout un chant d’amour et de nostalgie pour l’Afrique et une ode à l’enfance. Profondément humaniste il a été récompensé par de nombreux prix tels le Goncourt des Lycéens ou le prix du roman Fnac. Traduit en plus de 40 langues dont le kinyarwanda, il s’est vendu à 1300 000 exemplaires et les droits ont très rapidement été cédés pour une adaptation au cinéma.

UN FILM NOIR ET ENGAGÉ

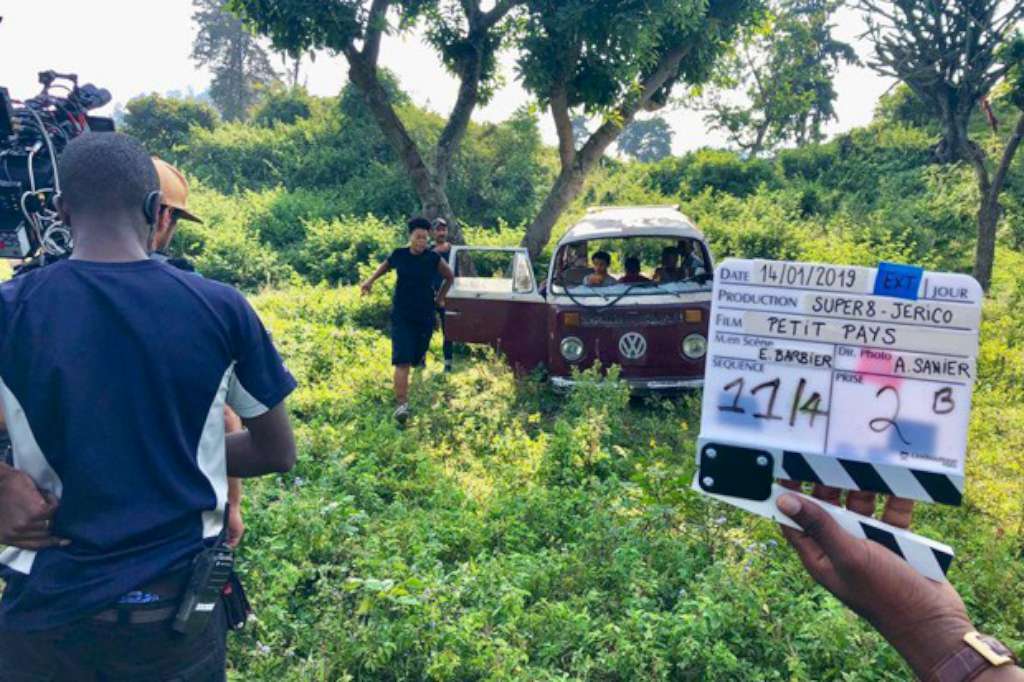

DE L’AUTOBIOGRAPHIE À LA RECRÉATION D’UNE ÉPOQUE

Éric Barbier, qui avait déjà dirigé « La Promesse de l’aube » en 2017, renouvelle sa performance cinématographique avec l’adaptation d’un autre roman également semi-autobiographique. Pour mener à bien l’aventure de cette adaptation, le cinéaste a travaillé en étroite collaboration avec l’écrivain.

« À chaque fois qu’Éric avançait dans le scénario, on se voyait pour des séances de travail où il me demandait mon avis. Je l’aidais sur des questions de dialogues, sur les mots que les enfants pouvaient employer par exemple. Il me posait aussi des questions très précises sur des choses comme ce que les gens écoutent, à quelle heure ils vont au travail, ce qu’ils mangent, la marque de bière qu’ils boivent… Des choses très concrètes »

confie Gaël Faye. Il rajoute qu’il a voulu

« faire rencontrer [au réalisateur] des gens qui avaient vécu cette époque. Soit [s]a famille, soit des amis, ou alors des témoins, pour qu’il puisse rapidement rentrer dans l’Histoire du pays. Que ce ne soit pas seulement théorique, à travers des livres ou des films ».

Le romancier lui a également prêté des films de famille et des photos de sa maison, de ses parents et de ses proches qui l’ont guidé dans le choix des lieux et du casting.

« Quand je suis allé faire des repérages au Rwanda, j’ai retrouvé une copie de sa maison à Gisenyi, à la frontière du Congo. C’était assez amusant »

déclare le réalisateur à Olivier de Bruyne du Point le 28 août 2020. Il avoue aussi qu’il a choisi Jean-Paul Rouve pour interpréter le père car « il avait une proximité physique » avec le propre père du romancier. La dimension autobiographique du roman est un peu retranscrite mais ce qui prédomine est un sentiment d’authenticité dans la recréation d’une époque.

Partant d’une histoire personnelle, le film met donc en scène toute une fresque de la société burundaise et rwandaise. Le contexte historique est introduit par la diversité des personnages, mais aussi par des extraits de radio et de télévision, qui permettent de resituer des événements historiques précis.

« On n’a pas tourné au Burundi, parce qu’on ne pouvait pas y être assuré. Le pays n’est pas très stable. Par contre, c’était très important de retrouver les langues que Gaël décrit dans le roman : d’avoir la famille rwandaise qui mélange le kinyarwanda et le français, de retrouver le kirundi dans les barrages et le swahili et le français dans les bandes de jeunes. Il fallait retrouver des personnages qui allaient redonner une certaine véracité aux langages utilisés à Bujumbura à l’époque »

déclare le cinéaste. Comme le pays n’a pas non plus de réelle industrie cinématographique, il a majoritairement fait appel après un long casting de trois mois à des non-professionnels « qui ont un vécu, des connaissances de cette histoire ».

DES TÉMOIGNAGES

Avant « Jacaranda » le deuxième roman de Gaël Faye et comme les prises de parole lors des « commémorations » ayant régulièrement lieu au Rwanda, le film met en avant des témoignages. Il le fait de façon très forte à un double niveau : dans la fiction mais aussi grâce aux interprètes.

Ainsi du personnage de la grand-mère Mariana interprété par une femme qui s’appelle Tatiana. Le réalisateur explique :

« C’est une personne qui a vécu des choses indicibles, très douloureuses et qui a perdu beaucoup de gens. Elle arrive à se servir du texte qu’elle a appris pour apporter à l’écran quelque chose de très particulier. On sent qu’il y a une douleur derrière ce qu’elle raconte ».

Son témoignage se déroule en plan fixe, filmé à hauteur de buste ; la violence est dans les mots. D’abord intradiégétique, la parole devient une voix off dont on ne sait s’il s’agit de la pensée de Mariana ou bien du for intérieur de son petit-fils chez qui ces paroles proférées d’une voix monocorde résonnent et se gravent à jamais.

Ce récit n’est pas dans le roman où la grand-mère centenaire Rosalie n’évoque pas le génocide de 1963 et l’exil mais sa nostalgie du temps des rois dans des propos seulement résumés par Gaby. Il se trouve rédupliqué et « augmenté » par l’histoire de la mère interprétée par Isabelle Kabano dont la performance a été unanimement saluée. Elle aussi a vécu la tragédie.

« Elle a une connaissance très intime de cette histoire. Elle a une vie comme Yvonne. Elle est Rwandaise. Elle a fui le Rwanda avec ses parents au Congo. C’est ce qui a permis d’avoir des scènes aussi fortes avec elle ».

On trouve dans le jeu de l’actrice qui passe son temps à essayer d’enlever au sol une tache imaginaire en psalmodiant une berceuse en kiniyarwanda une référence à « Macbeth ». Cette référence souligne la tragédie de la situation et les conséquences d’un génocide sur les survivants traumatisés devenant comme un équivalent de cette métaphore du roman :

« Le génocide c’est une marée noire, ceux qui n’y sont pas noyés sont mazoutés à vie. » (p.185).

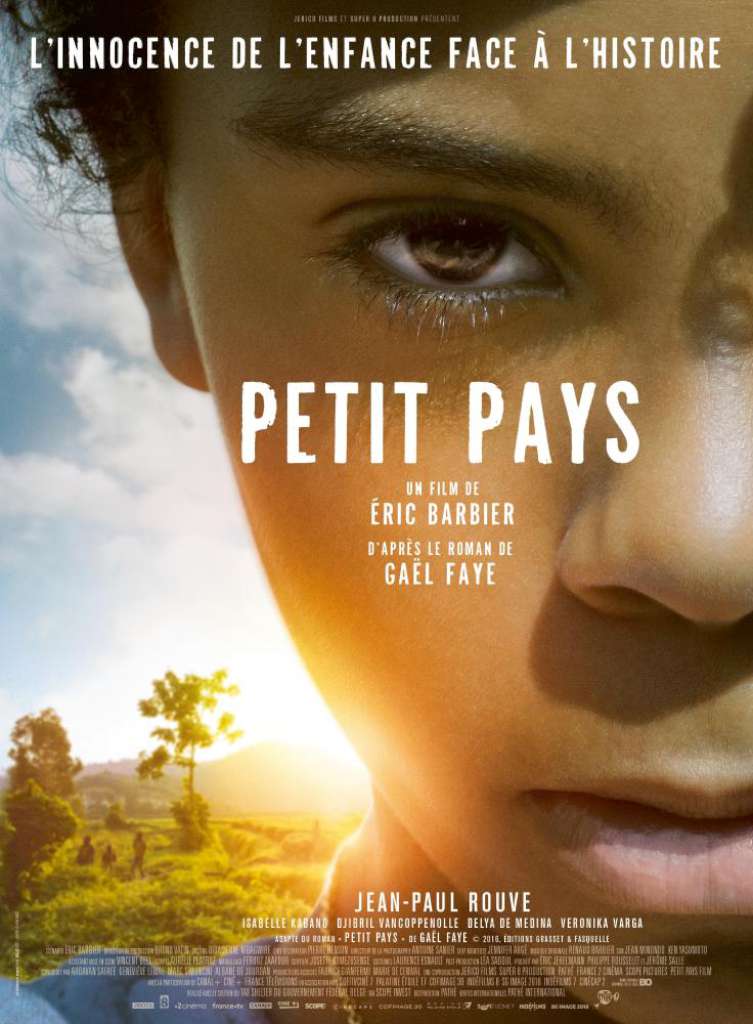

L’ENFANT TÉMOIN

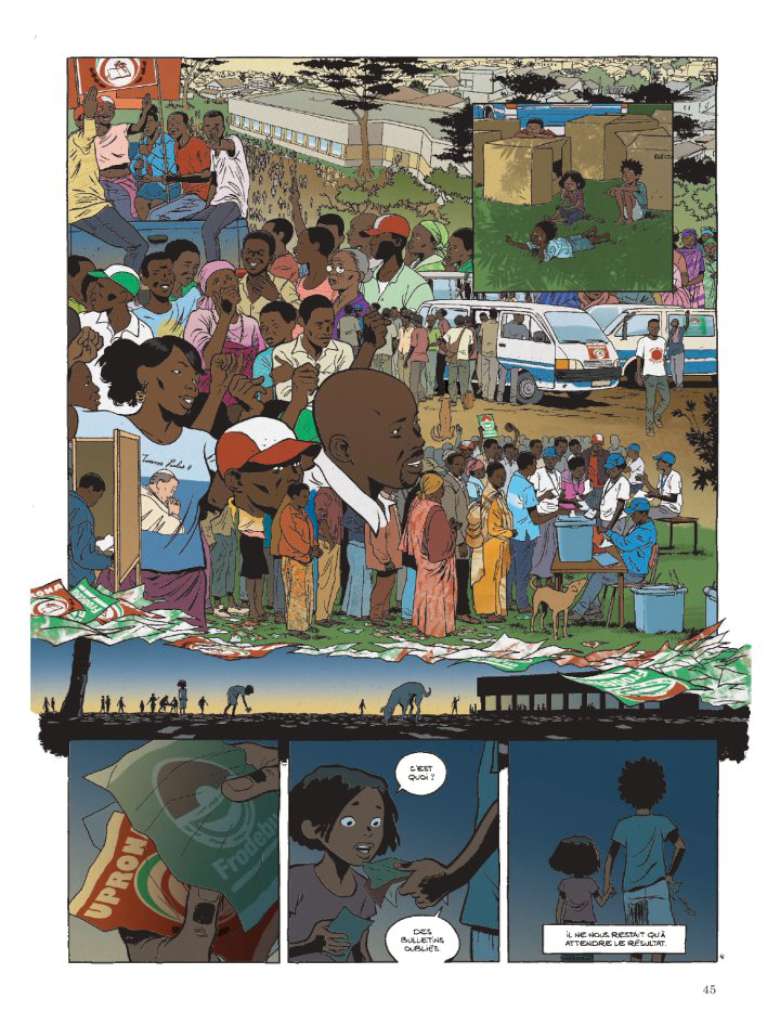

Comme ces témoignages vus en caméra subjective, c’est toujours par les yeux et les oreilles de l’enfant que nous parvient, progressivement et à petites touches, le contexte historique ainsi que le souligne l’affiche sur laquelle Djibril Vancoppenole nous regarde fixement. Gaby écoute aux portes les discussions des adultes, épie à travers les fissures d’un mur les militaires qui passent, et est tenu informé par ses amis. Par exemple, l’élection au Burundi de 1993, première élection libre du pays, apparaît à l’écran lorsque Gabriel aide un aveugle à voter en entrant avec lui dans l’isoloir.

Si Gabriel essaye au mieux d’échapper à ce cercle vicieux de la violence, notamment en se plongeant dans la littérature, il ne peut complètement échapper à cette société qui se radicalise et c’est sans doute pour accentuer son rôle de témoin qu’Eric Barbier choisit de lui faire recevoir pour son anniversaire une caméra avec laquelle il enregistre son quotidien et ses bouleversements.

UN CHOIX SIGNIFIANT

Ces ajouts symboliques du récit de la grand-mère et de la caméra participent à des choix signifiants du réalisateur qui écarte certaines scènes et en développe d’autres. Il met moins l’accent sur les moments de bonheur avec les amis et l’évolution de Gaby (en ôtant par exemple la scène pivot de la piscine) que sur les conflits qui l’entourent. Il donne ainsi une grande importance aux scènes du vélo volé et de l’anniversaire et resserre l’action dans le huis clos de la cellule familiale.

Il choisit également de mettre l’accent à travers les extraits sonores d’actualités de l’époque et des images d’archive finales sur la responsabilité de l’État français et son désengagement du conflit.

LE CHOC DE LA MISE EN IMAGES ET EN SONS

À la différence d’un roman, si musical soit-il, un film contient une bande son et Barbier joue avec. On passe de la rumba congolaise joyeuse du début aux bruits des hélicoptères, des coups de feu, des bombes, aux cris et aux huées des foules déchaînées.

On a une l’impression d’une concentration de la violence dans cette saturation de sons et également dans la mise en images qui même si le réalisateur a souvent joué nous l’avons vu sur le hors-champ pour faire comprendre l’indicible, en préférant s’intéresser à la psychologie des personnages, donne à voir le sang, les coups de machette, les exécutions sommaires et les corps démembrés dans une temporalité extrêmement resserrée par rapport au temps nécessaire à la lecture comme le rappelait le spectateur Gaël Faye lors de l’avant-première du film :

« Ce qui m’a choqué déjà, c’est le fait que ce soit resserré (…). On ne met pas sur pause, on est là dans la salle. C’est aussi l’empilement des situations, ce moment où on a l’impression d’être en apnée sur la fin du film« .

Le cinéaste renchérit en décrétant :

« Je crois qu’il a mesuré la violence de son livre […] Même s’il l’avait déjà décrite dans son roman, c’était sans doute moins frontal. Avec les mots, on construit l’imaginaire, la violence que l’on veut. Au cinéma, c’est très frontal. On ne peut pas y échapper ».

UN ROMAN GRAPHIQUE FIDÈLE

DE « MARZI » À « PETIT PAYS »

Gaël Faye a été d’emblée également courtisé pour une adaptation de son roman en BD. Sans être un passionné, il est lecteur d’albums depuis son plus jeune âge (on trouve d’ailleurs un cclin d’œil à cela au détour d’une case de l’album) et il avait lu « Les Esclaves oubliés de Tromelin » qui l’avait beaucoup touché par son humanité et la représentation sans clichés faite des corps noirs.

Le duo Savoia/Sowa avait en outre déjà montré qu’ils pouvaient raconter le destin d’un enfant qui essaie de se préserver dans un pays où la situation est particulièrement difficile et qui finit par se faire rattraper par l’Histoire dans la série « Marzi » fondée sur les jeunes années de Marzena Sowa dans la Pologne communiste. Les trois artistes se sont rencontrés, le courant est passé, et quand il a découvert les intégrales de « Marzi », Faye a été conforté dans son choix de confier l’adaptation de son roman à ce duo d’auteurs.

Ils avaient d’ailleurs une sensibilité commune comme le souligne Marzena Sowa :

« Je ne suis pas métisse, mais j’ai une double culture et je suis en permanence déchirée entre les deux. En France en général je suis accueillie comme une Polonaise et quand je pars en Pologne on ne me voit plus du tout comme une Polonaise. Je suis toujours à la recherche de ma place comme tous les personnages de Petit pays […] Je ne suis pas rwandaise, je ne suis pas burundaise et pas un petit garçon mais je l’ai adaptée en tant qu’humaine cette histoire »

Gaël Faye a été moteur sur ce projet. Les échanges ont été nombreux, il a fourni beaucoup de documents personnels et même dessiné un plan de sa maison d’enfance sur lequel Sylvain Savoia a pu s’appuyer pour voir comment s’articulaient les lieux. Marzena lui a demandé son aval pour le scénario et Sylvain lui envoyait ses planches. Il a suivi toutes les étapes de l’adaptation avec enthousiasme mais sans interventionnisme.

L’ADAPTATION EN BANDE DESSINÉE

Le projet d’adaptation du roman remonte à 2017. Il aura donc fallu sept ans de travail aux auteurs pour le mener à bien. Non seulement parce que Sylvain Savoia s’était en même temps engagé dans l’aventure au long cours « Le fil de l’histoire raconté par Ariane et Nino » ( 31 tomes et 1000 pages de bd parus depuis 2018 ) mais aussi parce que Marzena Sowa et lui se sont livrés à un travail d’orfèvre.

D’abord parce qu’adapter c’est traduire.

C’était la première fois que Marzena n’écrivait pas un scénario original et se livrait à une adaptation. Elle a lu plusieurs fois le roman, l’a annoté, a cherché son fil directeur, « sa colonne vertébrale » comme elle l’appelle. Elle a interverti des scènes, fusionné des personnages (les jumeaux et Armand par exemple), en a développé d’autres (celui du voisin allemand qui intervient ponctuellement et donne de façon quasi chorale le ressenti de la communauté des expatriés sur l’évolution politique). Elle a changé le rythme qui doit être beaucoup plus « tenu » dans une bd que dans un roman. Elle s’est donc livrée à un véritable travail de déconstruction et de reconstruction. Une fois cela fait, Sylvain et elle ont effectué le découpage – c’est-à-dire la traduction en images et séquences de ce synopsis- et bâti le storyboard. Comme le dit l’autrice,

« la réécriture c’est comme la traduction d’une œuvre dans un autre langage, dans un autre système où il faut penser en images ».

Adapter c’est retranscrire

Jusqu’ici rien que de très classique en somme dans un travail d’adaptation, mais la scénariste se heurtait à une difficulté supplémentaire : la langue métissée et poétique de Gaël Faye et sa narration complexe. Métissée car dépositaire de la tradition orale africaine (les conversations dans le cabaret par exemple) et empreinte en même temps de références classiques des livres qui ont nourri son enfance et auxquels il rend un si bel hommage dans « Petit pays ». Poétique parce que le romancier est aussi chanteur et plus particulièrement slammeur et qu’il prête une attention particulière au rythme, aux sonorités, à l’agencement des mots et à la musicalité de la phrase. Narration complexe enfin car à la fulgurance des métaphores s’ajoute un double point de vue : au prologue et à l’épilogue (et même parfois en cours du récit par le biais de réflexions plus matures) nous entendons la voix de Gabriel adulte alors que le récit central est donné du point de vue enfantin de Gaby soit directement soit à travers les lettres adressées à Laure sa correspondante de métropole. Il fallait donc réussir à garder le pittoresque sans sombrer dans le cliché et restituer le phrasé poétique comme le point de vue naïf de l’enfant. La scénariste y réussit parfaitement en développant des dialogues à la fois savoureux et bien individualisés : chaque personnage a sa parlure ; elle utilise avec parcimonie la voix off en reprenant des phrases et des images du roman et inclut également la lettre la plus importante « il a neigé sur Bujumbura ».

Adapter c’est aussi choisir

Dans ses choix, Marzena Sowa décide d’évacuer le prologue qui se passe en France avec un Gabriel adulte. Elle préfère insister sur le côté « roman de formation » de « Petit pays » et privilégier l’enfance., Pour paraphraser le titre de la série « Marzi », on pourrait alors dire que Savoia et Sowa choisissent avant tout de raconter « l’histoire d’une enfance burundaise ».

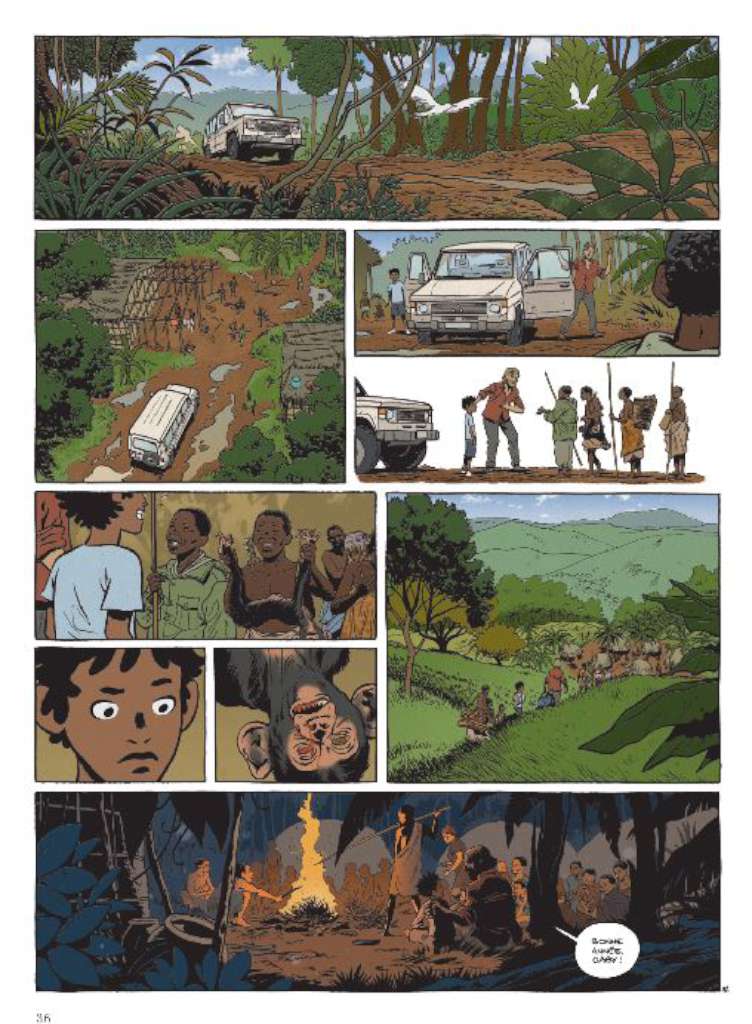

Ils conservent une scène anecdotique dans le roman dans une page muette qui résume la relation avec le père (la visite chez les pygmées) et retirent la scène de l’anniversaire et celle du vélo qui ont toutes deux une très grande importance dans le film. Pourquoi ? parce qu’ils veulent que la désillusion de Gaby survienne petit à petit et évoquer d’abord le « Petit Pays » de l’enfance protégée de la maison au bout de l’impasse ou dans le van comme le souligne la jaquette de l’édition de luxe respectant ainsi aussi le désir du romancier de se replonger dans les souvenirs et les sensations perdues par le brusque arrachement au pays natal.

On a presque une unité de lieu dans les deux premiers tiers du roman : la maison, l’impasse et le van : trois havres de paix éloignés du tumulte qui gronde. Mais peu à peu ceux-ci sont « contaminés » par la violence et les enfants jetés hors de ces paradis sont davantage dans d’autres quartiers de Bujumbura.

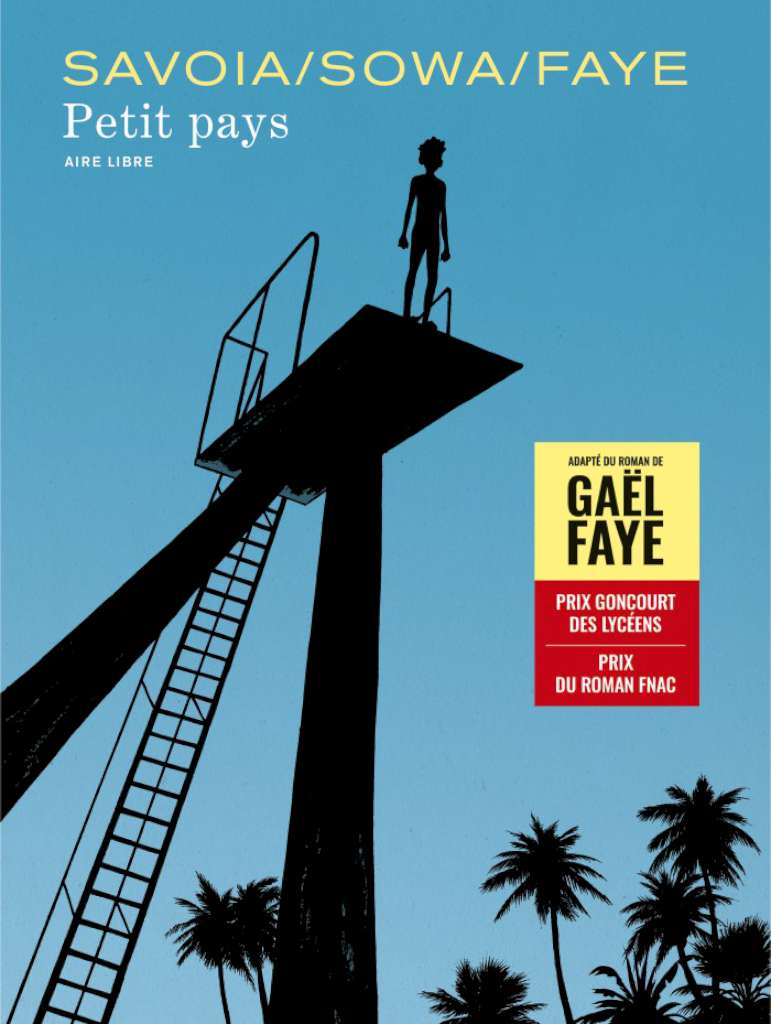

La scène de la piscine, très longuement développée (et par ailleurs absente du film) marque le basculement : on a à la fois un dernier moment d’insouciance, de joie et de communion dans la lumière du soleil couchant mais également l’orage et l’émeute. La couverture, qui rappelle la jaquette de la première édition du roman, montre cette ambivalence du moment en étant à la fois joyeuse et menaçante. La frêle silhouette est en équilibre instable, on a une notion de vertige avec ce plongeoir disproportionné et le cadrage empêche de voir ce qu’il y a en dessous. On ne sait même pas s’il y a de l’eau ou pas. C’est une magnifique métaphore visuelle des dangers de l’existence et de la perte de l’innocence.

Adapter c’est recréer

Le dessinateur a été dans l’impossibilité de se rendre au Burundi à cause de la situation politique. Il a donc pris appui sur des recherches menées sur internet mais surtout sur la documentation familiale du romancier d’autant que Marzena et lui souhaitaient accentuer la dimension autobiographique du roman. Il a ainsi donné aux parents de Gaby les traits des propres parents de l’auteur et on reconnait facilement le chanteur dans Gabriel adulte faisant de la tragédie vécue par le protagoniste une métaphore de celle vécue par Faye, lui aussi arraché brutalement à l’innocence de l’enfance et à son pays natal à cause de la guerre civile.

Comme on avait une variété de tons et de points de vue dans le roman, le dessinateur a décidé d’adopter deux styles graphiques : pour les scènes d’enfance, son trait est dynamique et plutôt rond et les couleurs primaires et lumineuses tandis que les scènes plus historiques sont réalisées dans un style beaucoup plus précis et réaliste.

LE DILEMME DE LA VIOLENCE

La BD est sortie au moment des 30 ans de commémoration du génocide au Rwanda. Elle se devait donc de participer au devoir de mémoire. Savoia et Sowa éprouvaient la nécessité de témoigner or ce qui était suggéré dans le roman (qui contenait en outre de multiples ellipses) devient beaucoup plus concret quand on passe par l’image comme nous l’avons vu avec l’adaptation cinématographique.

Le dessinateur n’a pas voulu adopter un dessin sensationnaliste voire voyeuriste et l’exercice était difficile car il ne souhaitait pas non plus édulcorer les faits. Il parvient à nous faire ressentir la terreur et l’irruption de l’horreur grâce à des scènes saccadées qui ne sont pas liées entre elles. Au début de la guerre civile on a ainsi comme des « instantanés » de la violence.

Le rôle des couleurs est important aussi dans cette représentation. Aux couleurs vives, éclatantes et lumineuses de l’enfance succèdent celles très sombres du récit d’Yvonne littéralement revenue d’entre les morts. Des camaïeux de noir, gris et marron envahissent le récit et la page : les bords perdus sont occupés, il n’y a plus de gouttière entre les cases, les dessins s’entremêlent. On pourrait alors dire que Savoia emploie les couleurs de façon allégorique.

Enfin, acmé de cette terreur : l’utilisation de « il a neigé sur Bujumbura » , la dernière lettre de Gaby à sa correspondante Laure. Elle crée chez le lecteur dans le rapprochement inattendu d’une prose poétique et d’images quasi cliniques de la guerre civile – comme jaillies des flammes du Zippo et de l’Enfer- un choc visuel et un sentiment d’absurdité et d’irréalité proches de celui du petit héros confronté à la cruauté du monde et définitivement exilé du paradis de l’enfance.

Il existe peu d’archives visuelles du drame qui s’est joué au Burundi. Gaël Faye raconte souvent qu’il a fait à plusieurs reprises le test d’entrer dans une librairie et de demander un livre sur le Burundi. À chaque fois, il se heurtait à une réponse négative ; il n’y en avait pas. Personne ne connaît ce pays et encore moins son histoire. Le roman, le film et la BD y remédient et ouvrent plusieurs portes d’entrée.

« Petit pays » est une œuvre riche. Elle se décline dans des variations qui prennent des partis-pris différents : le film choisit de privilégier l’Histoire et la dénonciation ; le roman graphique insiste davantage sur l’évocation de l’enfance perdue. Le 9e art est plus doux que le 7e : dans l’album, il n’y a pas de sons qui donnent une dimension supplémentaire à la violence des images et Sylvain Savoia crée des séquences plutôt oniriques. La bande dessinée est également moins ardue dans la narration que le roman et peut donc être lue plus tôt et drainer un public plus jeune. Certains y découvriront ainsi l’histoire de leurs parents, d’autres simplement le récit d’une enfance brisée mais tous quel que soit leur âge et à l’heure où les conflits s’enlisent et se multiplient pourront se projeter dans l’histoire de Gaby /Gabriel /Gaël.

Dans une interview, Sylvain Savoia déclarait :

« Il y a un certain nombre d’adaptations qui sont une transcription d’un texte en images et qui effectivement n’apportent pas grand-chose car c’est juste une autre manière de donner à lire sans apporter un supplément d’âme, un supplément artistique […] mais parfois cela peut donner des choses formidables ».

L’adaptation de « Petit pays » qu’il a réalisée avec Marzena Sowa est « formidable », mieux : indispensable.

NDLR :

Les extraits de « Petit pays » sont tirés de l’édition du livre de poche 2017

Les citations de Gaël Faye et d’Eric Barbier à propos du film sont extraites des articles notés en bibliographie.

Toutes les citations de Marzena Sowa viennent de l’entretien accordé à Bulles de Dupondt lors du festival du livre sur la place de Nancy à la librairie « La Parenthèse » le 14 septembre 2024.

La citation de conclusion de Sylvain Savoia est extraite de l’émission « Brut » du 17 avril 2024 (lien en bibliographie).

POUR ALLER PLUS LOIN

SUR LE ROMAN

Interview de Gaël Faye à la sortie du roman

SUR LE FILM

Bande annonce du film

Les citations de Gaël Faye et d’Eric Barbier à propos du film sont extraites des articles suivants :

Le Figaro (avec l’AFP) du 27 août 2020

BFMTV , le 27 août 2020

« Petit Pays » adapté au cinéma: « en voyant ce film, Gaël Faye a mesuré la violence de son livre »

Olivier de Bruyn, « Le Point » le 28 aout 2020.

« Petit Pays » : le roman de Gaël Faye (bien) revisité par le cinéma

Interview du romancier et du réalisateur par Maximilien Pierrette à Paris le 11 mars 2020 publiée sur le site Allociné du 28 aout 2020.

SUR LA BANDE DESSINÉE

Gaël Faye parle de l’adaptation de son roman en bd

VIDEO. « Petit Pays » : Gaël Faye parle de l’adaptation de son livre en BD (francetvinfo.fr)

DES BANDES DESSINÉES SUR LE GÉNOCIDE RWANDAIS

Déogratias de Jean-Philippe Stassen (2000).

Nous sommes au Rwanda, juste après le génocide. Déogratias est hutu. Il a fait comme son pays : il a basculé dans la folie. L’auteur décrit la double déshumanisation d’un génocide : celle qui atteint les victimes rabaissées à l’état de « cafards » par une propagande minutieusement préparée et celle qui atteint les bourreaux, dont les exactions dépassent l’entendement. Le personnage éponyme, Deogratias, erre dans les rues de Butare en quête de urwagwa, la bière de banane. Mais tout dans ces rues le renvoie à la violence, au goût du sang, à la folie barbare et sanglante des hommes.

Marqué personnellement par le génocide rwandais, Jean-Philippe Stassen reviendra par la suite à deux reprises sur le sujet. D’abord avec Pawa (Delcourt) en 2002, reportage dans un pays convalescent, puis avec une seconde fiction, les Enfants (Dupuis), consacrée aux orphelins d’une Afrique des Grands Lacs à la dérive.

Rwanda 1994 de Cécile Grenier et Pat Masioni (2005)

La cinéaste et le dessinateur congolais ont entrepris, eux de retracer dans cette fiction en deux tomes (aujourd’hui réunis en un seul volume) la survie d’une jeune femme tutsi pendant les semaines sanglantes. Le sous-titre du premier épisode annonce une « Descente aux enfers » qui laisse le lecteur hagard. Au cours du récit apparaissent des soldats français encadrant les génocidaires, depuis les premiers massacres jusque dans les camps de réfugiés au Zaïre. La question de la complicité de la France y est soulevée, mais dans ce cas, il appartient au lecteur de différencier les faits avérés de la fiction…

La Fantaisie des dieux de Patrick de St Exupéry et Hippolyte (2014, nouvelle édition avec postface dessinée par Hippolyte 2024)

« Je fus témoin et vis ce que nul ne souhaite voir. Cela s’est passé en 1994, dans un pays qui s’appelle le Rwanda et qui fut le théâtre d’un génocide. »

En 2004, Patrick de Saint-Exupéry introduisait ainsi son livre d’enquête, L’Inavouable. Dix ans plus tard, l’ex-journaliste du Figaro — devenu rédacteur en chef de la revue XXI — aborde le drame rwandais par la bande dessinée. « La fantaisie des dieux « est le nom donné à la région de Kibuye où, des collines environnantes, la vue sur le lac Kivu est bouleversante. Dans ce paysage paradisiaque, Patrick de Saint-Exupéry a été témoin de l’enfer. En juin 1994, les soldats désorientés de l’opération « Turquoise » étaient accueillis en sauveurs par les génocidaires et empêchés de porter secours aux survivants par leur hiérarchie. Vingt ans après, il revient dans cette région en compagnie d’Hippolyte, qui ne connaît rien du Rwanda dans un va et vient entre souvenirs et dénonciation du rôle tenu par la France et actualité d’un pays toujours marqué.

Rwanda : à la poursuite des génocidaires de Thomas Zribi et Damien Roudeau (2023).

En 1994, la jeune Dafroza Gautier chimiste d’origine rwandaise vivait à Reims avec son mari Alain et leurs trois enfants. Leur vie est bouleversée à jamais par ce génocide. Ils apprennent assez vite que des Rwandais, accusés d’avoir participé au génocide, se sont réfugiés en France. Un long combat commence, un combat pour la mémoire et la justice. Ils se lancent à leur poursuite. Ils seraient nombreux, entre 200 et 400. Objectif : réunir assez d’informations pour les traduire en justice en France. Ils fondent le Collectif des parties civiles pour le Rwanda. Le roman graphique Rwanda, à la poursuite des génocidaires (suit donc le couple qui se rend plusieurs fois par an dans ce petit pays enclavé d’Afrique de l’Est pour recueillir des témoignages et des preuves. Le temps presse : les témoins vieillissent et disparaissent…