La Terre verte

Scénario : Alain Ayroles

Dessin : Hervé Tanquerelle

Couleur : Isabelle Merlet &

Jérôme Alvarez

Éditeur : Delcourt

Collection Mirages

256 pages

Prix : 23,00 €

Parution : 9 avril 2025

ISBN 9782413076780

Ce qu’en dit l’éditeur

Aux derniers temps du Moyen Age, les ultimes descendants des Vikings tentent désespérément de survivre sur les rivages glacés du Groenland. Un homme au lourd passé, en quête d’une seconde chance, débarque parmi eux. Leur apportera-t-il le salut ou précipitera-t-il l’effondrement de la « Terre verte » ?

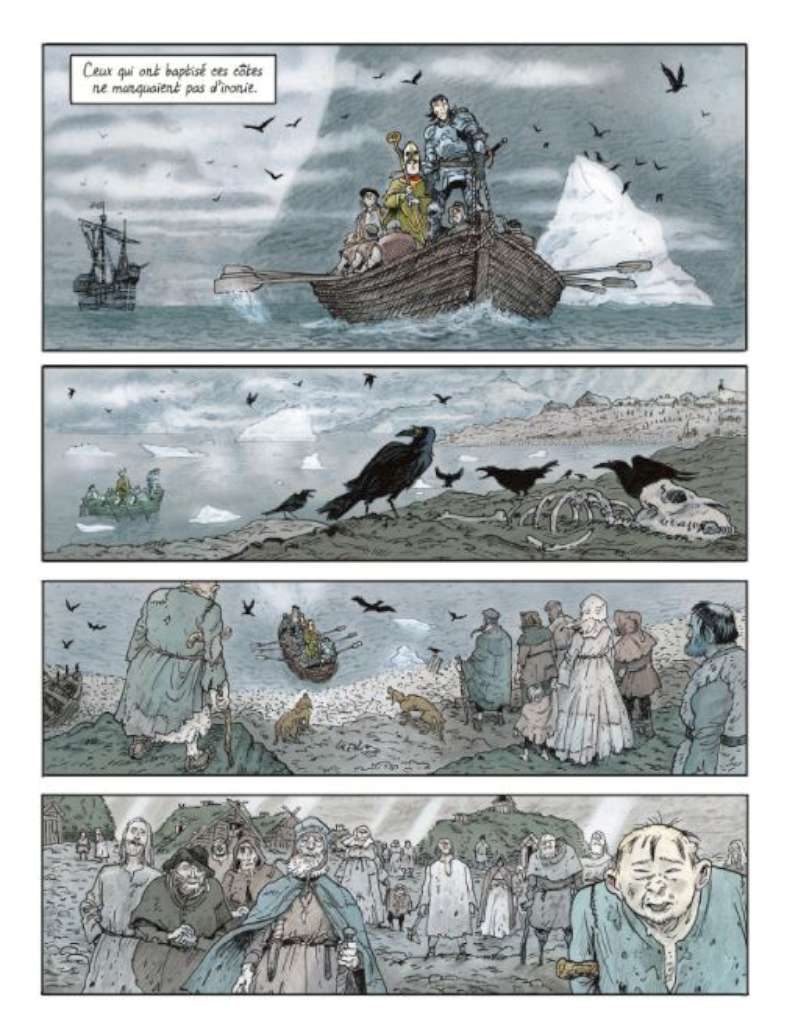

Août 1492. Tandis que Colomb navigue vers l’Amérique, une caraque accoste sur d’autres rivages, glacés, là même où s’est établie la première colonie de Norrois, désormais sur le déclin : le « Groenland » … littéralement « La Terre verte » ! À son bord, dans une uchronie à la fois historique et littéraire mise en scène par Alain Ayroles au scénario, Hervé Tanquerelle au dessin et Isabelle Merlet et Jérôme Alvarez à la couleur, l’éphémère souverain de Grande-Bretagne, réchappé de la bataille de Bosworth en 1485, Richard III.

Dans cet épais roman graphique (ou pourrait-on dire pièce dessinée ?) paru chez Delcourt, le tyran déchu devenu spadassin aborde incognito, en compagnie d’un évêque qui veut réimprimer la marque de Rome, ces rivages désolés. Sur cette “ terre libre sans seigneur ni roi”, au milieu des descendants des premiers Vikings arrivés aux côtés d’Erik le Rouge, ce méchant hyperbolique et contrefait rêve à nouveau de gloire et s’adonne à des manigances et machinations pour reconquérir le pouvoir…

« LOOKING FOR RICHARD »

De la même manière que « Les Indes fourbes » se plaçait dans la veine du récit picaresque en imaginant la suite du roman « El Buscón » chef-d’œuvre de la littérature espagnole du XVIIe siècle, « La Terre verte » se réapproprie l’art de la tragédie élisabéthaine en imaginant une suite au « Richard III » » de Shakespeare (1593).

Il se place d’emblée sous l’égide du maître avec son exergue empruntée au Roi Lear » – « C’est le malheur des temps que les fous guident les aveugles » – et sa structure puisqu’’il est divisé, comme la tragédie, en cinq actes sous-divisés en scènes introduites à chaque fois par une double planche à bords perdus.

Tandis que la pièce éponyme de Shakespeare commençait par un long monologue de Richard III, ici la bande dessinée s’ouvre sur une séquence muette : succession de gros plans sur le visage du protagoniste qui semble lui aussi en proie à un dilemme et à de vives émotions.

Contrairement à certains personnages de « De Capes et de crocs », le héros ne s’exprime pas en alexandrins (ici de toute façon il faudrait des décasyllabes !) mais on observe nonobstant une langue riche en jeux de mots, qui joue sur un mélange des registres passant d’envolées lyriques à expressions prosaïques (Richard qualifie ainsi le Groenland de « trou du cul du monde » et Ingeborg assène à son monarque « les belles âmes t’emmerdent ») et use de métaphores. On retrouve même un équivalent graphique de la paronomase du monologue shakespearien inaugural « son/sun » dans les premières pages. Les longues tirades abondent. Le dessinateur avoue avoir parfois dû demander à regret qu’on raccourcisse ces dernières car elles ne tenaient pas dans les phylactères ! Il y a également de la stichomythie (succession de répliques courtes créant une joute verbale entre les personnages) et même des ruptures du 4e mur avec la présence d’apartés lorsque Richard commente ses propres complots en s’adressant directement au lecteur.

Ayroles reprend donc les codes du théâtre comme il le faisait naguère avec ceux du roman épistolaire dans les deux premiers tomes de « L’Ombre des Lumières ».

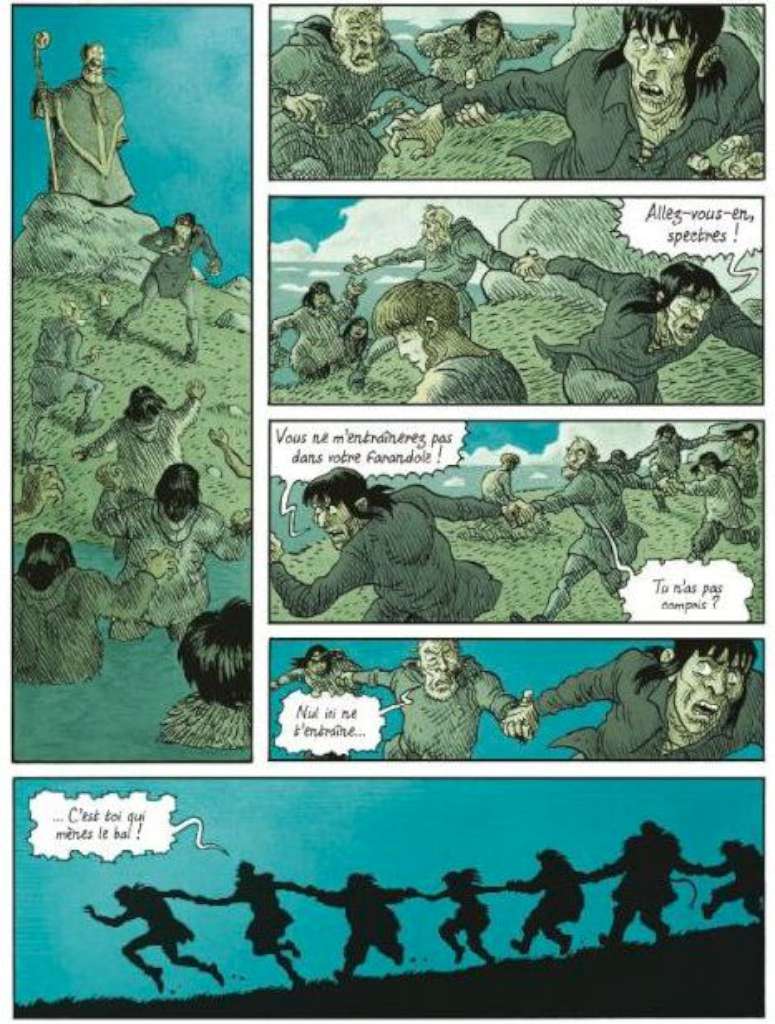

Mais il rappelle aussi des situations de la pièce source : ainsi lorsque Richard parvient à conquérir dans l’album Dame Steinunn dont il a fait assassiner à la fois le mari et l’amant cela constitue un écho à la séduction de Lady Ann dans l’œuvre de Shakespeare. La scène 3 de l’acte V dans laquelle Richard est confronté aux spectres des gens qu’il a assassinés se retrouve également dans l’acte final de la bande dessinée.

Un cheval apparaît régulièrement dans l’album évoquant la réplique la plus célèbre du monarque « Mon royaume pour un cheval ». On remarquera aussi un clin d’œil à la « pose » iconique d’Hamlet au détour d’une case (p 94) quand Richard s’interroge sur la vanité du monde en tenant en main … un crâne de morse et l’on percevra encore une allusion aux sorcières de Macbeth avec les trois skroelings.

Le roman graphique se montre également empli « de bruit et de fureur » et reprend le mythe shakespearien qui s’éloignait de la vérité historique dans la peinture du monarque et servit d’ailleurs la propagande tudorienne. Richard devient alors un antihéros ayrolien au même titre que l’hypocrite Don Pablos de Ségovie des « Indes fourbes » ou l’infâme chevalier de Saint Sauveur dans « l’Ombre des Lumières » car « Shakespeare en fait l’un des méchants les plus fascinants de la littérature ». Ce personnage retors et cynique à « l’hubris dominandi » est « parfait pour incarner les thèmes que [le scénariste] voulai[t] aborder. »

« LE 7EME SCEAU »

L’inquiétante étrangeté fascinante de cet homme est soulignée dès la couverture puisqu’on y découvre, comme une ombre maléfique emplissant près des trois quarts de la page, un homme bossu dont le corps présenté en contre plongée ressemble à une montagne. Il a un profil aquilin, un regard perçant voire mauvais, et au bas de sa cape noire vient s’inscrire une danse macabre qui court sur la 4e de couverture jusqu’aux pages de garde. Le titre écrit sur le vêtement en lettres gothiques carmin forme une menace en lettres de sang grâce au vernis sélectif qui renforce sa brillance. D’emblée, comme le ferait un chœur tragique, la couleur est donnée : ce n’est pas le « vert » de la chance, du printemps, de l’espoir et du renouveau annoncé par le titre mais « le rouge et le noir » du sang et de la mort.

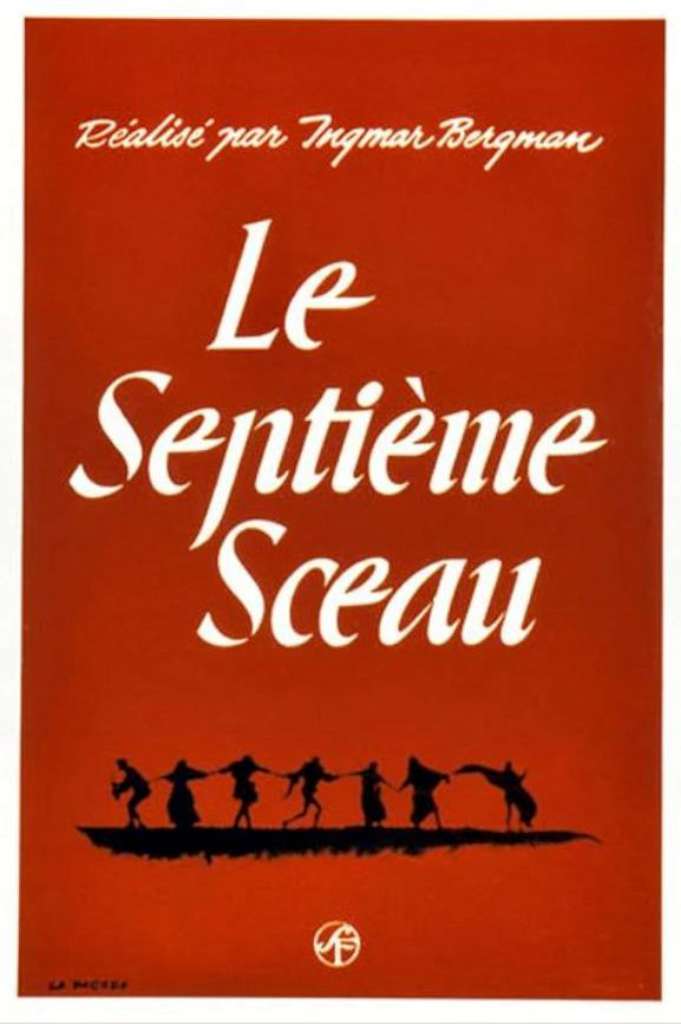

La danse macabre amène un autre patronage à l’esprit du lecteur : celui d’Ingmar Bergman. Comme l’album, le générique du « 7e sceau » (1957) s’ouvre sur ce motif; on retrouve de nombreuses allusions au film dans la bande dessinée. La version noir et blanc de l’album renforce encore cette parentèle. Des parties d’échecs rythment régulièrement la narration dans la BD et celles-ci font directement référence à la partie la plus célèbre du cinéma. Ne reconnaissant pas sa patrie soumise à la peste noire, au chaos et à la violence, le croisé Antonius Block défie la mort aux échecs pour qu’elle réponde à ses interrogations existentielles. Dans son film, Bergman dénonce le fanatisme et la religiosité avec l’immolation de prétendues sorcières ou des processions de flagellants et présente un climat de désolation.

Ceci se retrouve dans « La Terre verte » où de plus l’un des seuls « sages » l’oncle d’Ingeborg qui s’appelle Ingmar (comme le cinéaste) a été doté par Hervé Tanquerelle des traits de Max Von Sydow acteur fétiche du réalisateur et interprète du chevalier du « Le 7e sceau ». Dans les parties d’échecs du livre, si Ingmar est le chevalier, alors son adversaire Richard au masque blafard et à la longue cape noire incarne la Mort … celui qui va entraîner, comme le rappelle la sarabande, les autres, toutes classes confondues, à leur perte.

L’OMBRE ET LA LUMIÈRE

Fait assez rare pour être noté, La Terre verte, avec ses planches fourmillant de détails et son découpage quasi cinématographique est d’abord paru dans une version en noir et blanc à l’encre de chine et à la mine de plomb deux mois avant l’édition standard en couleurs. C’est cette picturalité toute bergmanienne en clair-obscur quasi expressionniste qui permet de souligner l’un des thèmes majeurs de l’œuvre : l’ombre et la lumière … dans le paysage mais surtout dans la psyché et les interactions des personnages.

Il y a quelque chose de pourri au royaume du Groenland… La nature apparaît d’emblée hostile quelle que soit la saison : rochers, glace, neige, chaumières décrépites et port lugubre sont le spectacle que découvre Richard loin de la « terre verte » qu’il attendait. La lumière crue et continue de l’été ajoute d’emblée au supplice et quand vient l’hiver, la nuit permanente, le froid, les ours polaires transforment le paradis rêvé en enfer. Isabelle Merlet qui avait déjà travaillé avec Hervé Tanquerelle sur « Groenland Vertigo » parvient magistralement à jouer sur les lumières pour créer des ambiances de brouillard et de pluie poisseuse et transcrire la dureté du climat.

La violence est présente, mais elle jaillit seulement en certaines séquences (la chasse aux phoques ou le bûcher) avec une palette chromatique en rouge ou jaune qui tranche alors sur les camaïeux de couleurs froides des paysages glacés.

On a affaire à une tragicomédie comme le montre le style assez déroutant d’Hervé Tanquerelle puisqu’au départ son trait se rapproche presque celui d’Uderzo avec des mines plutôt benoîtes et un trait rond alors qu’on pourrait s’attendre à une âpreté du dessin pour retranscrire les difficultés éprouvées par les personnages pour leur survie.

Cette patine particulière se retrouve aussi dans le portrait du personnage principal : il est nettement moins laid que le dépeignait Shakespeare dans le long monologue inaugural, et semble inspiré de Laurence Olivier qui l’incarna à l’écran. Ayroles et Tanquerelle soulignent ses fêlures d’enfant non désiré et laid rejeté par sa mère (ce n’est pas du Freud mais du Shakespeare. Il l’explique en 60 vers du héros dans la scène d’ouverture !) qui de « vilain » devient « villain » (félon en anglais). Il est donc un mélange ambigu de monstruosité et d’humanité révélée pour un temps par l’amour de la solaire Ingeborg qui voit en lui l’homme providentiel qui sauvera son peuple et donne par sa présence de la lumière à cette histoire sombre et à cet univers crépusculaire.

Elle semble appartenir à l’univers des héroïnes de comédie shakespearienne : femme forte, travestie en homme, elle arrive à exister face à ce méchant hyperbolique et donne de la complexité à la fois au personnage de Richard et à l’intrigue. Au départ, fascinée par le héros, elle évolue tout au long du récit et se révèle suffisamment puissante pour tenir tête à ce monstre. Elle a pris « de plus en plus d’ampleur » au fil de l’écriture. Celle qui au dénouement s’avérera être la femme providentielle est finalement peut-être la véritable héroïne de cette saga. Nulle tentation ici d’emprunter une veine révisionniste féministe à la mode mais un respect à la fois de la véracité historique – des femmes étaient dotées de hautes fonctions guerrières chez les Vikings – et de la dynamique des pièces du dramaturge anglais.

LE GRAND THÉÂTRE DU MONDE

Mais l’album est également intéressant et troublant par les échos quasi prophétiques qu’il entretient avec l’actualité écologique et politique notamment.

Alain Ayroles explique ainsi que le Groenland au temps d’Erik le Rouge était réellement une terre devenue verte sous l’effet du réchauffement permis par l’Optimum climatique médiéval qui toucha l’Europe entre le Xème et le XIIIème siècle. Ce glorieux passé et cette terre d’abondance sont chantés par le barde Snorri dans ses sagas et dessinés par Tanquerelle dans des séquences flashbacks à l’aspect crayonné et aux tons pastel qui miment à la fois le flou du souvenir et la douceur de vivre au temps jadis et s’opposent au temps du récit où les hachures sont nombreuses et où le bleu gris domine et représente le refroidissement du Petit Âge glaciaire amorcé au XIVème.

Il est donc question de l’adaptation (ou non) à de nouvelles conditions climatiques, au respect de la nature et à la place de l’homme dans cette dernière (vivant en symbiose avec elle comme les Skroelings ou la pillant comme les colons). « On ne peut plus parler du Groenland sans penser à la fonte des glaces, au changement climatique et aux bouleversements que cela entraîne ». L’éco-anxiété contemporaine n’est pas abordée frontalement mais présente en filigrane tout au long de l’album, notamment « au travers du regard des Inuits, qui observent les dégâts causés par les Norrois » décrète le scénariste.

Enfin le lecteur de 2025 pourra y lire sans peine une satire politique. « Son avidité conduit Richard à des extrémités terribles » confirme Alain Ayroles. « Cela résonne avec notre époque où pullulent les autocrates » et où l’on observe de « nombreux dirigeants dont l’hubris a des conséquences tragiques sur des peuples entiers. » Comment ne pas voir en Richard en effet le reflet de dirigeants prêts à tout – au mensonge, au meurtre, à la manipulation des masses, à un désastre environnemental – juste pour conquérir un trône et y demeurer ? Et le fait que le territoire à saisir soit le Groenland renforce, de façon à la fois fortuite et troublante, le parallèle…

Richard emploie la célèbre tournure du Maréchal Pétain lors de son discours d’armistice en 40 …

Alors La Terre verte revêt-elle la fonction cathartique de la tragédie ? Peut-être pas mais cette bande dessinée procure assurément un moment jubilatoire de lecture grâce à ses pastiches, ses citations et son style semi-réaliste. Par ses échos troublants avec l’actualité et son portrait tout en finesse graphique et littéraire de la nature humaine, cet album nourrit notre réflexion sur le monde comme il va, le politique, et la capacité de l’homme à s’adapter à des environnements extrêmes. Qui prétendra encore que la bande dessinée c’est des petits Mickeys ? Pour cette œuvre majeure, on demande un « bis » !

Les propos des auteurs sont extraits de la rencontre animée par Cathia Engelbach le 12 avril 2025 lors du festival du livre de Paris. Merci à elle, à eux et à l’organisation du festival.

POUR ALLER PLUS LOIN

Richard III (1955) de Laurence Olivier

Le 7eme sceau (1957) d’Ingmar Bergman

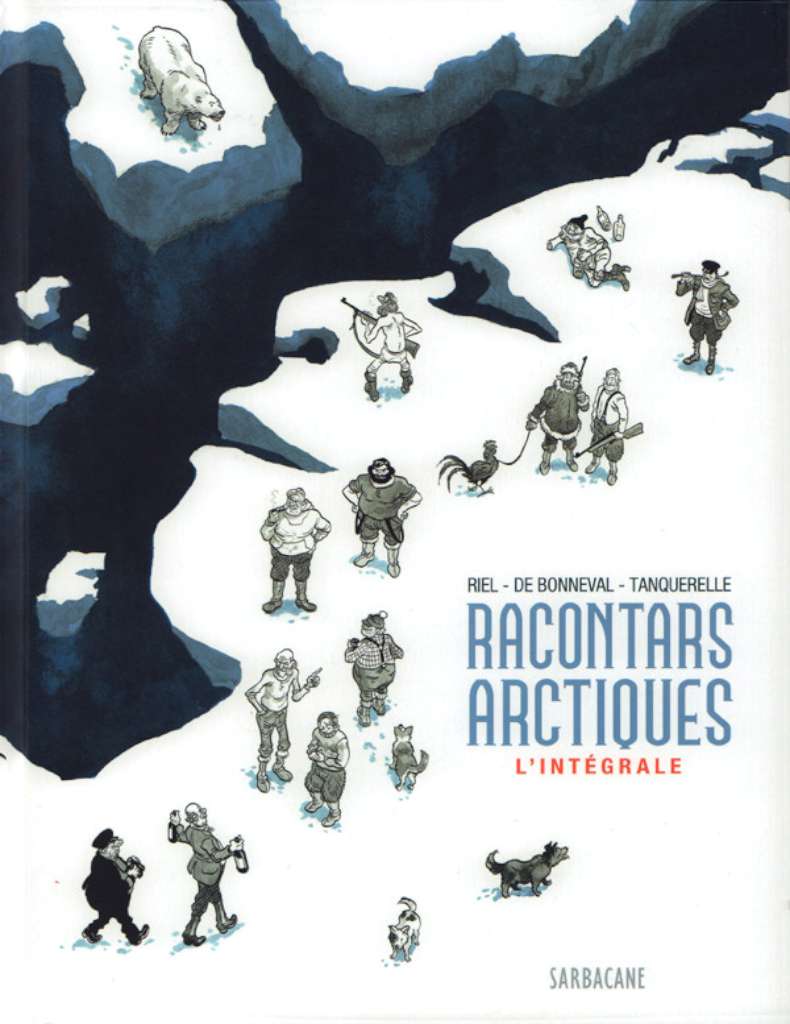

Racontars arctiques (2009-2013)

Dans la première partie du XXe siècle, sur le vaste territoire du nord-est du Groenland, des trappeurs vivaient de la chasse et de la vente de peaux d’ours polaires, renards, phoques et autres gibiers… De son séjour dans les années 50 auprès de ces trappeurs, Jørn Riel a rapporté ses désormais célèbres « Racontars ». Selon lui, un racontar, « c’est une histoire vraie qui pourrait passer pour un mensonge. À moins que ce ne soit l’inverse ». Cette trilogie est l’adaptation par Hervé Tanquerelle et Gwen de Bonneval des nouvelles de l’auteur danois.

Groenland Vertigo (2016)

Groenland Vertigo est une« fiction autobiographique entre aventure et humour » comme le présente l’éditeur. Grâce à une opportunité incroyable, Tanquerelle a eu la chance de mettre en pratique ses connaissances théoriques du Groenland (après son travail d’adaptation des « Racontars arctiques ») en participant à une expédition de trois semaines ; il en est revenu la tête pleine de paysages et d’impressions extraordinaires. Raconteur de métier, il s’est immédiatement demandé comment transformer cette expédition en bande dessinée et invente un alter ego : Georges Benoît-Jean, dessinateur maladroit et angoissé, qui va devoir s’adapter aux situations les plus rocambolesques. Cette autofiction est truffée de clins d’œil à Hergé dont il emprunte la ligne claire mais sous couvert d’un récit parodique, il glisse nonobstant quelques messages environnementaux et quelques réflexions sur le genre humain et les egos démesurés de certains qu’on retrouve près de dix ans plus tard dans « La terre verte ».

1629 ou l’effrayante histoires des naufragés du Jakarta diptyque de Xavier Dorison et Thimothée Montaigne (2022-2024)

Pour la parenté des thèmes abordés : substrat historique, antihéros psychopathe, couple central antithétique, réflexion politique et existentielle.