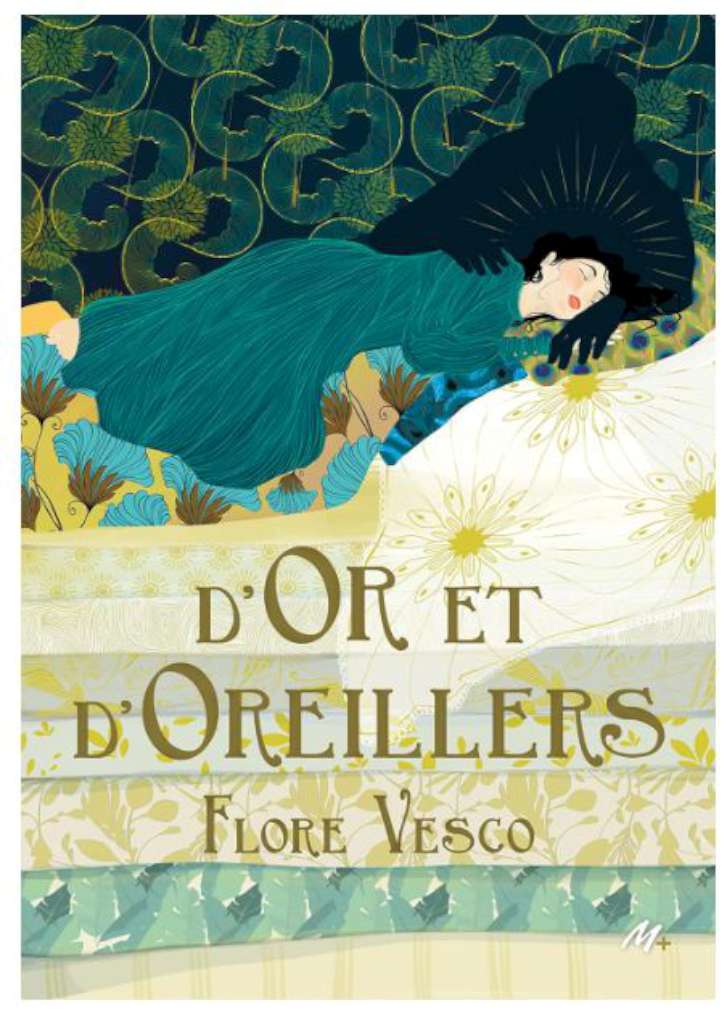

D’or et d’oreillers

Scénario : Flore Vesco, Mayalen Goust

d’après Flore Vesco

Dessin : Mayalen Goust

Éditeur : Rue de Sèvred

184 pages

Prix : 23,00 €

Parution : 18 septembre 2024

ISBN 9782810205912

Ce qu’en dit l’éditeur

Lord Handerson, un riche héritier, a conçu un test pour choisir au mieux sa future épouse. Chaque candidate est invitée à passer une nuit à Blenkinsop Castle, seule, dans une chambre au centre de laquelle se trouve un lit d’une hauteur invraisemblable. Pour l’heure, les prétendantes, toutes filles de bonne famille, ont été renvoyées chez elles au petit matin, sans aucune explication. Mais voici que Lord Handerson propose à Sadima de passer l’épreuve. Robuste et vaillante, simple femme de chambre, Sadima n’a pourtant rien d’une princesse. Et pour cause, l’histoire que va vivre cette dernière, si elle s’apparente bien à de l’amour, est loin d’être un conte de fées…

Dès son premier roman de Cape et de mots (2015) jusqu’à son dernier opus De délicieux enfants (2024), la romancière jeunesse Flore Vesco s’est essayée à la réécriture des contes traditionnels. S’éloignant de la simple parodie, elle a choisi à la fois la fidélité et la réactualisation de textes classiques pour qu’ils soient porteurs de préoccupations actuelles tout en demeurant passionnants et drôles parfois. Pour cela, elle joue principalement sur le langage et l’intertextualité. La tâche de l’adapter en bande dessinée devient donc d’autant plus ardue. Pourtant, après celle – réussie- du premier roman par les Kerascoët, Mayalen Goust a elle aussi relevé le défi pour d’Or et d’oreillers dans un magnifique album paru chez Rue de Sèvres dont elle assure à la fois le dessin et le scénario. Comment a-t-elle réussi cette gageure ?

L’INTERTEXTUALITÉ OU LE PLAISIR DU TEXTE

Riche, jeune et beau, habitant un grand château, Lord Handerson pourrait épouser n’importe quelle jeune fille bien née. Parce qu’il s’ennuie, parce qu’il a des ennuis, il a inventé un parcours d’épreuves alambiquées que les prétendantes devront subir. Chaque candidate est ainsi invitée, pour commencer, à passer une nuit à Blenkinsop Castle, seule, sans parent, ni chaperon, dans un lit gigantesque, garni de dizaines d’oreillers.

Las, aucune demoiselle n’a réussi pour l’heure à combler l’attente (pas très claire) du Lord. Et la haute société s’offusque devant cette épreuve si incongrue et indécente ! Mme Watkins, qui désespère de marier ses trois filles, élabore un stratagème pour qu’elles rencontrent le lord « par hasard » sans que cela ne nuise à leur renom. Celles-ci sont accompagnées de leur femme de chambre, la vive et jolie Sadima. Quand les jeunes files échouent, Adrian Handerson demande à la servante de tenter sa chance. Mais cette dernière, si jamais elle n’épouse pas le noble, verra sa réputation en péril. Alors, pour mettre toutes les chances de son côté, elle mène son enquête : pourquoi donc ce beau garçon ne sort-il jamais de chez lui ? quels sont les chagrins qui le rongent ? Et si Blenkinsop Castle était la réponse ?

L’histoire ne démarre pas dans la maison de Lord Handerson, comme le suggère le résumé. Le lecteur dès le prologue est averti par une mise en abyme : une personne inconnue raconte des aventures à son enfant. La lecture est donc au cœur de l’œuvre et le lecteur est invité à retrouver toutes les allusions aux contes (cruels) de son enfance et à décrypter tout changement. Il est en position d’enquêteur in fine comme la protagoniste !

On retrouve donc des topoï des contes : celui de Mme de Beaumont tout d’abord La belle et la bête puisqu’un prince mystérieux et isolé se trouve dans un château hanté ; une servante maligne tient le rôle de protagoniste et elle devra se confronter à une horrible belle-mère, comme dans Cendrillon de Perrault, le prince est à marier et les prétendantes doivent séjourner dans une montagne de lits comme dans la Princesse au petit pois d’Andersen, ce qui crée un mix ultra savoureux saupoudré de clins d’œil à Jane Austen grâce au personnage de Mrs Watkins dont la folie marieuse égale celle de Mrs Benett dans Orgueil et préjugés d’autant que le roman de Flore Vesco (contrairement à son adaptation) est daté : nous sommes en Angleterre en 1813.

Allusions aux contes de Perrault

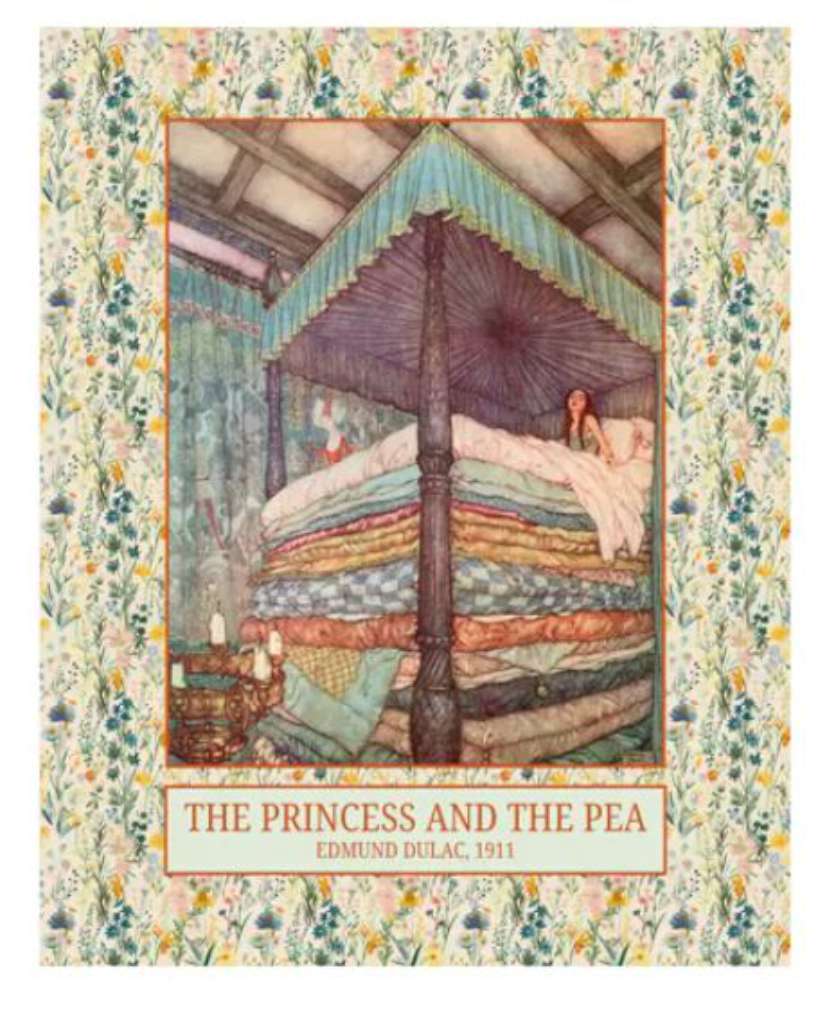

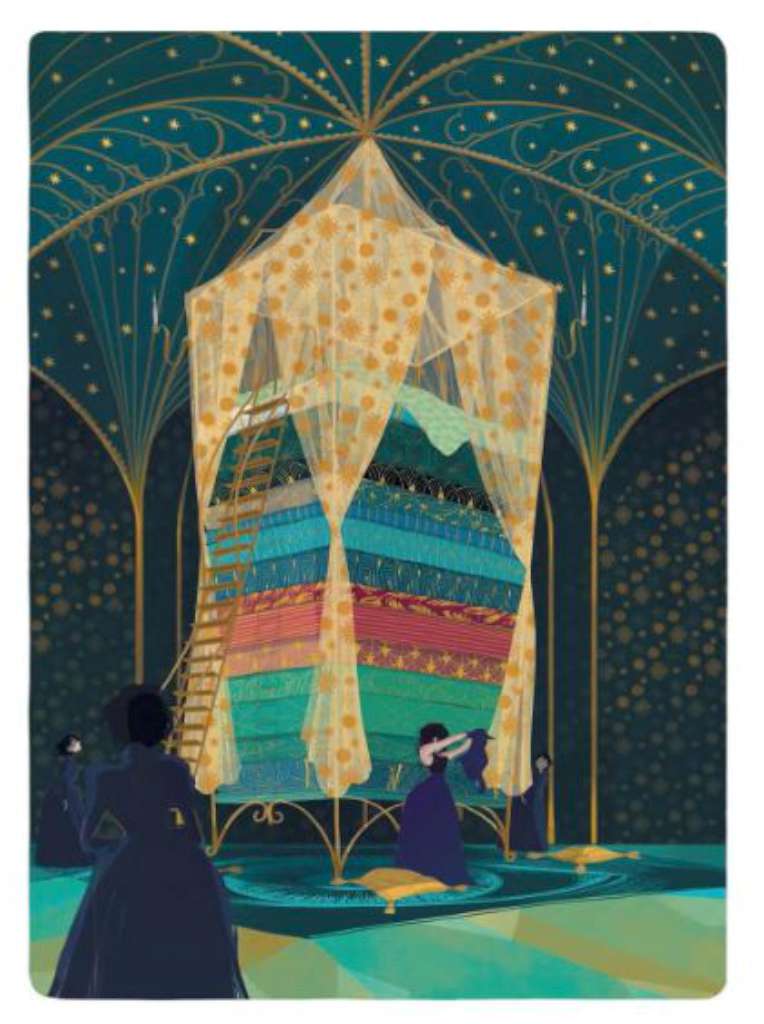

Mayalen Goust reprend ces allusions en citant dans ses dialogues par exemple Barbe bleue ou Cendrillon de Perrault mais elle y ajoute des citations graphiques également : d’abord parce que nombre de pleines pages ressemblent à des illustrations pour les contes : on a ainsi une allusion à la couverture d’Edmond Dulac pour la princesse au petit pois dans la planche sur l’épreuve du lit.

La Princesse au petit pois : de Dulac à Goust

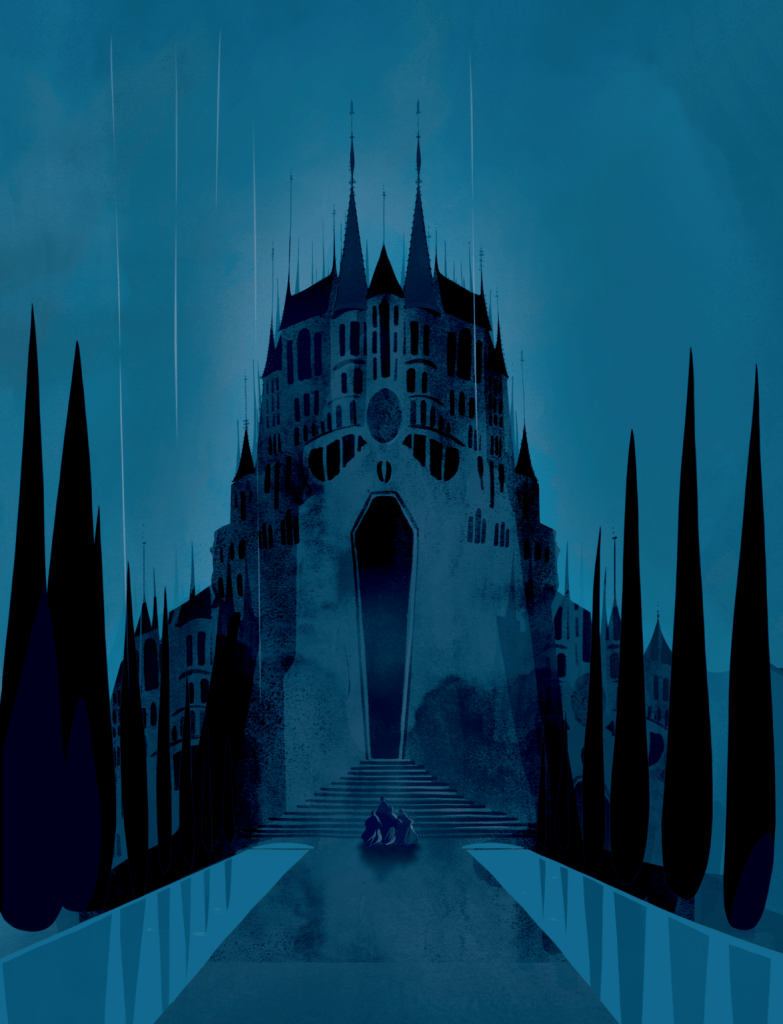

Mais elle fait appel aussi à d’autres références de notre patrimoine culturel en adoptant un trait parfois presque caricatural ! Les sœurs Watkins font ainsi penser à Javotte et Ursula dans le Cendrillon de Disney ou à Prudence et Philippa Featherington dans la série de Shonda Rhimes la Chronique des Bridgerton. Blenkinsop Castle et ses pignons rappelle à la fois le château d’Aurore de La belle au bois dormant dans le dessin animé tandis que ses intérieurs damassés aux dominantes orangées évoquent les décors de Beauty and the Beast.

Références architecturales

Au-delà, Mayalen Goust nous plonge dans l’histoire de l’art avec ses citations de Klimt, Erté ou Kiraz. Le lecteur s’oublie alors à maintes reprises dans ses pages aux multiples détails et jouit de décrypter les références.

Voyage dans l’histoire de l’art

IL ÉTAIT DEUX FOIS … POUR UNE LECTURE FÉMINISTE

Le plaisir du texte ne se limite pas cependant à la reconnaissance : il vient surtout du détournement.

Dans L’estrange aventure de Mirella (2019), Flore Vesco reprenait à la fois le conte de La belle au bois dormant de Perrault et celui du joueur de Hamelin des frères Grimm. Dans De Cape et de mots c’était celui de Riquet à la Houppe qui était transposé. Les héroïnes ne sont plus passives à attendre qu’un homme les réveille ou les dote d’intelligence : Mirella comme Serine agissent et œuvrent seules pour leur destinée (en sauvant par ailleurs des enfants ou la reine, on est loin des potiches !).

La même revisitation féministe et ludique s’applique ici. Dans le conte d’Andersen, un prince cherche une « vraie » princesse. Une jeune femme arrive au château par une nuit d’orage. Pour vérifier qu’elle est bien une princesse, la reine place un petit pois sous une pile de matelas. Le lendemain, la jeune femme dit qu’elle n’a pas dormi à cause d’une gêne. Sa sensibilité prouve alors qu’elle est une « véritable » princesse. La valeur d’une femme repose donc d’après le conte sur sa fragilité et sa sensibilité. Or, dans D’or et d’oreillers, cette idée est interrogée : l’épreuve devient un outil de contrôle, le corps féminin est soumis au regard et au jugement. Le message féministe repose alors sur la critique d’un système qui sélectionne et classe les femmes selon des critères imposés (pureté, délicatesse, fragilité). Sadima, l’héroïne, ne subit pas passivement les épreuves. Elle observe, analyse et prend des décisions.

Dans le roman, Vesco écrit : « Sadima savait qu’aucun matelas, aucun édredon, ne pouvait décider à sa place ce qu’elle méritait. Elle se tenait droite et refusait de plier ». Cette autonomie transforme la morale traditionnelle : la valeur ne réside plus dans la naissance ou la sensibilité innée, mais dans la capacité à penser, agir et résister à l’oppression. L’on peut même dire que, comme on le verra ultérieurement, Flore Vesco et Mayalen Goust inversent les stéréotypes de genre puisque c’est Sadima qui délivrera le bel au bois dormant de son château maléfique.

Dans le roman, le féminisme est réfléchi et argumenté. Les moyens sont principalement littéraires puisque les pensées de l’héroïne restituées en focalisation interne au style indirect libre permettent d’analyser le rapport de pouvoir tandis que l’ironie de la narration omnisciente critique les codes du conte.

La BD présente un féminisme plus visuel et incarné grâce aux cadrages qui montrent les rapports de domination. À part la page d’ouverture, il n’y a plus de double narration et pas de voix off. Tout passe par l’image. Ainsi, le château présenté en contre plongée apparaît oppressant et symbolise le système patriarcal. Les postures et les regards traduisent le consentement ou la résistance tandis que l’évolution visuelle de l’héroïne (attitude, posture, présence dans la page) rend son émancipation visible.

Dans la fameuse pleine page qui fait référence à la couverture de La princesse au petit pois par Dulac l’imposant lit est dessiné dans une composition qui pousse le regard vers le haut — le personnage y est minuscule, presque perdu sous la montagne de matelas. Ce signe visuel traduit l’infériorité et la vulnérabilité des figures féminines face à l’institution/l’autorité familiale incarnée par le Lord (et par extension les mères qui les envoient).

Le lecteur prend plaisir à comparer le texte original et ses réécritures romanesque et graphique, il joue à observer les écarts et à comprendre le sens nouveau que prend l’histoire. L’intertextualité enrichit donc la lecture en proposant un double niveau : un récit captivant et une réflexion critique sur les contes et leurs valeurs. Comme le décrète la narratrice dans le prologue romanesque : « Les contes cachent une once de vérité sous mille fadaises. Voici le vrai de l’affaire ».

PSYCHANALYSE DES CONTES DE FEES

Flore Vesco comme Mayalen Goust ne s’arrêtent pas au premier degré facile des contes et s’invitent dans les tréfonds de nos inconscients, jouant de la psychanalyse. On pourrait rapprocher cette démarche de l’ouvrage de Lou Lubie Et à la fin ils meurent, mais contrairement à un exposé didactique et érudit, on a ici plutôt une démonstration par l’exemple.

Le prologue romanesque déclarait *:

« Ma douce, le conte du petit pois sous les matelas, c’est une soupe qu’on fait avaler aux fillettes innocentes. L’histoire réelle, celle de ce lord et des prétendantes qui couchaient chez lui, elle n’est pas pour les enfants. Il est des vérités sur l’amour, sur les nuits des jeunes filles et ce qu’elles font en leur lit, qu’on apprend en grandissant. Ce sont ces secrets que je m’en vais vous conter ».

La première page de la BD fonctionne également comme un avertissement au lecteur et un mode d’emploi de décryptage.

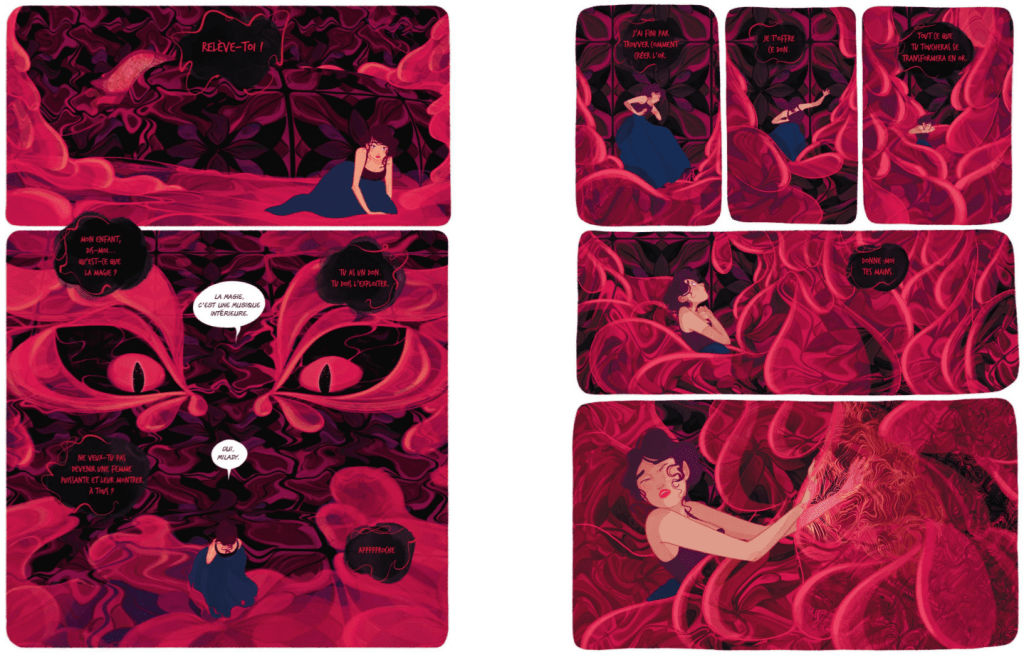

CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR

Dans D’or et d’oreillers, l’éveil de la sexualité et la notion de consentement sont des thèmes centraux. Dans le roman, l’éveil est progressif et introspectif : l’héroïne prend conscience de ses désirs à travers ses pensées, ses hésitations et ses sensations, et le consentement est analysé par sa réflexion sur les épreuves qu’on lui impose. Dans la BD, ces mêmes thèmes sont rendus visuellement : les regards, les postures et les distances entre les corps traduisent le désir et le choix de l’héroïne, tandis que l’ombre, la lumière et le cadrage renforcent l’atmosphère sensuelle et critique.

Dans les deux œuvres, l’on comprend que Sadima s’initie doucement et joyeusement aux plaisirs de la chair – seule ou accompagnée. Le roman aborde ce sujet avec une infinie délicatesse, jouant de façon magistrale des images et des métaphores et privilégiant l’introspection et l’analyse psychologique. La BD, elle, met en scène de manière sensorielle et incarnée la sexualité et le consentement grâce aux couleurs chaudes, aux courbes et aux références permanentes à l’Art Nouveau dans les motifs comme dans les tons. Sans crudité ni frontalité cependant car elle multiplie les voilages, les ombres, les lumières tamisées, les superpositions. La sensualité passe par ce qui est entrevu plutôt que montré. Dans le roman comme dans la BD, la sensualité n’est pas seulement érotique : elle marque l’éveil au désir, la découverte de soi, l’appropriation de son corps, le passage à l’âge adulte. Sadima n’est pas un objet de désir passif. Elle explore, ressent, choisit. La sensualité participe donc à la construction de son autonomie.

L’EMPRISE

Mais d’or et d’oreillers, c’est également une œuvre sur l’emprise. Flore Vesco semble reprendre de façon psychologique et non littérale la fin de la belle au bois dormant de Perrault que Disney ne mentionnait pas : la mère ogresse du prince charmant veut dévorer sa belle-fille et ses petits-enfants. Ici, le côté fantastique et gothique du roman et de la bd fonctionne comme une grille de lecture : la maison prend toute sa dimension cauchemardesque au fil des pages… Elle contient littéralement Lady Handerson qui y fut emmurée ; mais elle figure aussi une autre prison symbolique : celle de l’emprise maternelle. Le Lord n’est pas un héros parfaitement autonome : il est soumis à l’autorité de Lady Handerson, ce qui nuance le manichéisme classique. L’emprise maternelle devient ainsi un vecteur de tension dramatique, et la critique sociale s’étend aux dynamiques familiales et patriarcales.

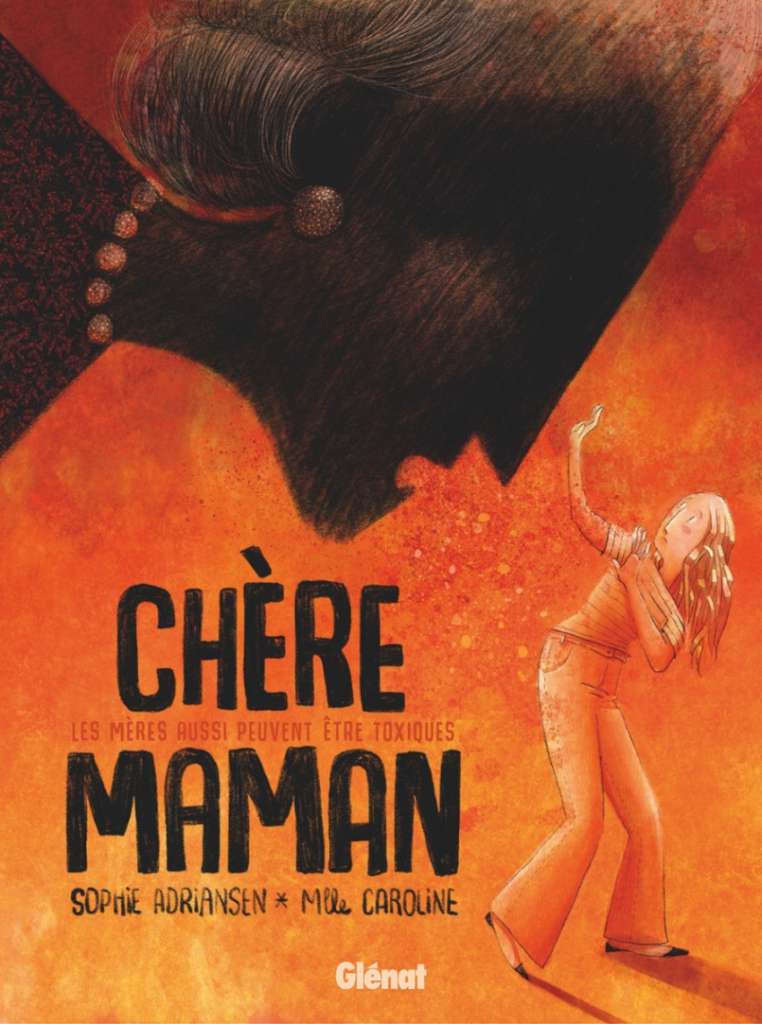

On pourrait alors rapprocher l’adaptation de Mayalen Goust d’un autre roman graphique récent le « Chère Maman » de Mademoiselle Caroline et Sophie Adriansen. Dans plusieurs planches-clés, la mère n’y est pas représentée de façon réaliste mais comme une silhouette noire sans traits, souvent positionnée derrière ou autour d’Alix. Ce traitement fantastique traduit la déshumanisation de la figure maternelle oppressive, mais aussi l’idée d’une menace intérieure envahissante qui n’a pas besoin de forme précise pour être ressentie (comme un trauma ou une peur).

La mise en scène et l’utilisation du château est magistrale dans l’adaptation de Mayalen Goust. On pénètre dans ses moindres recoins grâce aux perspectives isométriques (qui donnent également à l’album un petit côté livre d’heures). Des détails cachés dans le dessin font réinterpréter chaque lieu où l’on se trouve, leur donnant une incarnation entre désir et malaise, mais en tout cas avec une dimension où le corporel est omniprésent : cœur, entrailles, bouche. Le château semble hanté et dévorant ce qui accentue son étrangeté. Les ombres, cadres et perspectives accentuent le sentiment d’oppression : des murs semblent se resserrer, des portraits de famille imposants “surveillent” les personnages. Les éléments fantastiques (chambres mouvantes, objets animés, couloirs sans fin) externalisent l’emprise : elle devient une force visible et tangible, qui agit sur les corps et l’esprit des personnages. Le poids du lieu matérialise le poids du lien.

UNE HISTOIRE D’ÉMANCIPATION

L’histoire de Lord Adrian et sa mère fonctionne comme un miroir thématique : elle permet de montrer que l’emprise n’est pas seulement sociale mais peut être psychologique et personnelle, même dans un récit allégorique.

La libération ou l’affirmation de soi des personnages (Sadima ou Adrian) passe par la confrontation à cette emprise, mais de manière différente : Adrian doit négocier son autonomie face à l’autorité maternelle, Sadima face aux contraintes sociales. Grâce au graphisme de Mayalen Goust, la lecture devient immersive : le lecteur ressent presque physiquement l’oppression et la domination, ce qui rend la dimension symbolique de l’emprise plus tangible que dans un récit réaliste. L’emprise n’est plus seulement psychologique ; elle devient expérientielle, grâce à l’univers fantastique.

Et si les matelas de Sadima représentaient les différentes strates du conte ? Selon l’âge du bédéphile, les niveaux de lecture sont différents. Pour les plus jeunes, il peut s’agir d’un éveil à la fois tendre et subtil à l’intimité. Pour les plus âgés, des discours pertinents sur le plaisir féminin, le consentement ou l’emprise familiale et sociale peuvent être lus entre les lignes… Ce conte cruel et drôle à la fois pas vraiment pour les enfants ravira adolescents et parents !

Mayalen Goust rend superbement dans son adaptation le feuilleté des significations du roman initial. On y trouve l’aspect ludique, dépaysant et cathartique du conte. Les qualités les plus notables de l’adaptation sont : une identité visuelle forte et audacieuse, une mise en page inventive, une traduction graphique réussie des métaphores, une sensualité maîtrisée, un équilibre entre beauté, inquiétude et humour. L’album devient une œuvre artistique à part entière, qui enrichit et prolonge le roman original. Il faut également souligner que la maison Rue de Sèvres lui donne un écrin à sa mesure avec un papier épais, une couverture dorée à chaud au toucher peau de pêche qui fait de l’album un objet magnifique et … sensuel ! Un coup de cœur !

POUR ALLER PLUS LOIN

Interview de Mayalen Goust

De cape et de mots (2022) bande dessinée adaptée du roman jeunesse de Flore Vesco par le duo de dessinateurs Kerascoët.

L’histoire suit Serine, une jeune noble pleine d’entrain et de verve, qui refuse d’être mariée de force après la mort de son père et décide de prendre sa vie en main en partant à la cour du roi pour devenir demoiselle de compagnie de la reine. À la cour, elle utilise son goût des bons mots, son humour et sa vivacité pour se faire une place auprès de la reine capricieuse, mais elle attire aussi la jalousie et se retrouve mêlée à un complot politique.

Face aux intrigues et à la dangerosité de son environnement, Serine finit par se déguiser en fou du roi, rôle qui lui permet de contourner les conventions sociales, de jouer avec la langue, d’exprimer sa liberté et, par ses jeux de mots, de mettre en lumière des vérités que les nobles préfèreraient ignorer.

La BD conserve l’essentiel du charme du roman original : Le personnage de Serine, vif d’esprit et drôle, est bien restitué. Les jeux de mots, les répliques spirituelles et l’humour sont présents. Le trait est léger, expressif et dynamique, ce qui correspond parfaitement à la personnalité extravertie de Serine. Les planches aérées, parfois sans cases strictes, reflètent la vivacité du récit et permettent à l’humour verbal de se prolonger visuellement. Certaines scènes gagnent même en dynamisme et immédiateté grâce à la mise en page.

Et à la fin, ils meurent – La sale vérité sur les contes de fées (2021) de Lou Lubie

Et à la fin, ils meurent est une bande dessinée documentaire et engagée dans laquelle Lou Lubie s’intéresse aux contes de fées et à leur évolution à travers l’histoire.

Contrairement à l’image édulcorée que l’on connaît aujourd’hui (Disney, happy endings, romances idéalisées), l’autrice montre que les contes traditionnels étaient à l’origine beaucoup plus violents, sombres et cruels. Elle analyse différentes versions de contes célèbres (comme Cendrillon, La Petite Sirène, Blanche-Neige…) et explique : comment ces histoires ont été transformées au fil du temps, comment elles reflètent les normes sociales de leur époque, comment elles ont contribué à transmettre des stéréotypes (notamment sur les femmes) et pourquoi les versions modernes ont été adoucies.

La BD alterne humour, recherches historiques et réflexions féministes, tout en restant accessible et pédagogique. On apprend beaucoup sur l’origine des contes et leur évolution historique. L’analyse féministe est pertinente : Lou Lubie montre comment les récits traditionnels ont souvent enfermé les femmes dans des rôles passifs (princesse sauvée, mariage comme unique destin). Le ton est accessible et drôle : malgré le sujet sérieux, l’autrice utilise l’humour et un dessin expressif qui rendent la lecture agréable tout en aiguisant notre esprit critique puisque la BD invite à réfléchir à ce que l’on transmet aux enfants à travers ces histoires.

Certains lecteurs pourront trouver l’analyse très orientée ou être un peu désorientés par la forme de l’ouvrage : c’est davantage un essai illustré qu’un récit classique.

Chère maman – Les mères aussi peuvent être toxiques (2025) roman graphique scénarisé par Sophie Adriansen et illustré par Mademoiselle Caroline, publié chez Glénat.

Alix, une femme épanouie mariée et mère de trois enfants vit une existence ordinaire jusqu’à ce qu’une remarque désobligeante de sa propre mère à propos de sa fille provoque chez elle un électrochoc. Cette parole, anodine en apparence, fait ressurgir des années de remarques blessantes, d’humiliations et de critiques banalisées qu’Alix a vécues depuis l’enfance. Incapable jusqu’ici de voir l’impact réel de cette relation, elle prend progressivement conscience de l’emprise psychologique toxique qu’exerçait sa mère sur elle. Commence alors pour Alix un long cheminement intérieur pour se libérer de cette influence et reprendre le contrôle de sa vie, malgré la culpabilité, l’incompréhension de l’entourage et les blessures profondément ancrées.

Même si certains passages peuvent paraître rapides pour condenser l’histoire au format BD, comme quelques scènes de l’enfance ou de relation mère-fille simplifiées, que les autrices ont choisi un style graphique minimaliste dont les décors parfois épurés peuvent sembler trop symboliques ou abstraits et que la fin est un brin attendue, c’est une bande dessinée puissante, intime et pertinente. Elle aborde un sujet encore trop souvent tabou : la toxicité parentale.

Le choix graphique de représenter la mère comme une silhouette noire et inquiétante, sans traits humains, est particulièrement réussi : il symbolise l’emprise, l’absence d’empathie et le poids psychologique qu’elle impose. Le contraste entre cette ombre et les autres personnages rend la lecture visuelle forte et immersive, renforçant l’impact émotionnel du récit. L’ombre n’apparaît pas seulement derrière la mère, mais parfois entoure ou suit Alix, suggérant que l’emprise n’est pas seulement externe, mais intérieure et envahissante.

Les bandes où l’ombre apparaît sont souvent cadrées de manière serrée, réduisant l’espace autour d’Alix. Cela fonctionne comme un signe de confinement psychologique — non pas parce que l’espace réel est petit, mais parce que les cases suggèrent une pression émotionnelle qui restreint l’horizon narratif. Dans la mise en scène graphique, même si elle reste ancrée dans le réalisme du récit — l’ombre joue ici un rôle presque allégorique comme une métaphore visuelle du trauma et de la pression psychologique.

L’album évite pourtant le manichéisme. L’emprise que la mère exerce sur Alix est un symptôme de sa propre victimisation : elle reproduit les codes et comportements appris, soulignant que la relation toxique est circulaire. Le récit est partiellement autobiographique, né des expériences des autrices. C’est une lecture qui peut éclairer, résonner et libérer — une BD qui dépasse le simple divertissement pour devenir un miroir humain et pertinent.